埼玉県越谷市にある河合造園では、埼玉エリアで庭木の伐採・伐根・剪定などのメンテナンスを承ってます。大きくなった木などは災害などで倒木の危険性があります。またリフォームや景観を整える際にも必要になります。この記事では、埼玉エリアで庭木の伐採や剪定を検討している方のために、基礎知識から信頼できる業者の選び方、最適な時期まで徹底的に解説します。

こんな時に伐採・伐根・剪定が必要になります。

木が大きくなりすぎた。

成長しすぎて手の施しようが無くなった時に必要になります。屋根や壁を傷つけてしまったり電線にかかると、停電や火災の原因になる事もあります。

病害虫の発生

病気やシロアリ等の害虫が発生しやすくなります。近隣の木々に影響を与える可能性があるため、早めの対処が必要です。

倒木の危険性

台風や地震などの災害時に、木が倒れて家や車に被害を与えることがあります。電線が切れたり等もあります。老木や枯れ木は特に危険です。

庭やコンクリート駐車場へリフォーム

コンクリート駐車場、庭のデザインを変更、建物の売却等、目的に応じて伐採・伐根が必要になります。

日当たりや風通しの改善

大きな木が影になると、庭や家の中が暗くなり、雪が解けにくい等の影響があります。また風通しが悪くなりカビや害虫の発生につながります。

管理が出来なくなる

管理された方が出来なくなったり、亡くなられたりして、そのままにしておくと枯れたり成長しすぎてしまい結果、大木になります。

庭木伐採とは?

庭木伐採(にわきばっさい)とは、庭や敷地内に生えている木を切り倒す作業のことを指します。庭木の伐採は、木の成長や病害虫対策、災害リスク軽減・景観を整えたりするため行われる重要な作業です。小さな木であれば自分で切ることも可能ですが、大きな木や難しい場所では専門業者に依頼するのが安全です。

庭木伐根とは?

抜根(ばっこん)とは、木を根元から完全に取り除く作業のことをです。ユンボ(小型ショベルカー)で掘り起こし、根ごと引き抜くことが多いです。木の幹や枝を切る「伐採(ばっさい)」と違い、地中に残った根まで掘り起こして撤去するのが特徴です。リフォームでコンクリートにしたい時や新しい木を植えたい時がにおすすめです。

庭木剪定とは?目的とメリット

剪定(せんてい)とは、樹木の枝や葉を切り整える作業のことを指します。木の形を美しく保つだけでなく、健康な成長を促し、害虫や病気を防ぐためにも重要です。

樹形(じゅけい)を整える

庭木の形を美しくし、景観を向上させる。丸型、円錐型、生垣など好みに合わせる事もできます。

風通しと日当たりを良くする

枝が密集すると風通しが悪くなり、病害虫の発生原因になります。日光がまんべんなく当たる事で 枝や葉の成長が均一に木が元気に成長する事ができます。

木の健康を維持する

枯れ枝や不要な枝を取り除くことで、風通しが良くなり 病害虫の発生を防ぎます。

安全対策

台風や雪で枝が折れるの防いだり、電線や家にかかる枝を除去し、倒木や落枝の危険を未然に防ぎます。

果樹の収穫量を増やす

余分な枝を剪定すると、実に栄養が行き届き、大きく甘い果実が育つ効果があります。

庭木の伐採・伐根・剪定はどこに頼むべき?

造園業者(庭師)

伐採・伐根専門業者

不用品回収業者・便利屋

シルバー人材センター

軽い剪定や伐採。低コストで済ませたい場合は便利屋やシルバー人材センターに依頼できます。専門知識がない方が多いので、依頼する方は選んだ方が良いです。

庭木伐採・伐根・剪定業者の選び方|安さだけで決めてはいけない理由

埼玉県内には多数の庭木の剪定業者があります。選ぶ際に「安いから」とだけで判断すると、作業の質や安全面に問題が出ることも。信頼できる業者を見分けるポイントは以下の通りです。

地元密着型の業者か

地域密着型の会社は地元で悪い評判になると運営が難しくなるためしっかりとやってくれる傾向です。

料金が明朗か(追加費用の有無)

安く契約して後で追加料金を請求する悪徳業者も多いです。事前に確認してうやむやにするような会社とは契約しない事をおすすめします。

実績や口コミがあるか

造園・外構に限らず、口コミは確認したほうが良いでしょう。口コミを操作している会社もありますので気を付けましょう。

損害保険に加入しているか?(補償問題)

何かあった時に補償できる環境にあるかどうかが分かります。

庭木伐採・伐根の方法・手順

のこぎりやハサミで剪定

チェーンソーで幹を切り取ります。

切り株に除草剤を注入してシロアリ対策

伐採の場合、最後に根元までチェーンソーで伐採していきます。切り株をそのままにしているとシロアリが発生する要因になるので切り株に除草剤を注入して腐らせる事でシロアリ対策を致します。

ユンボなどで根っこを引き抜く

伐根の場合は、根本で切らずある程度、残しておき、ユンボ等を使ってテコの原理を使い、木を倒しながら引き抜いていきます。根っこから無くしてしまうので虫が付いたりする事はありません

庭木剪定の種類

透かし剪定(風通しを良くする)

不要な枝を間引き、日当たりと風通しを改善して病害虫の発生を防ぐ。 庭木がスッキリし、軽やかな印象になる。モミジ、サクラ、カエデ、ツツジ、ウメなどが該当します。

強剪定(高さを抑えるなど)

伸びすぎた枝を短くカットし、大きさを調整。 生長を抑えたい場合や、弱った木を再生させたいときに行う。切りすぎると木に負担がかかるため、冬季や休眠期に行うのがベスト。カシ、クスノキ、シラカシ、柿の木などが該当します。

刈り込み剪定(形を整える)

生垣や庭木の形を整え、美観を向上させる。枝を短く揃えて、均一な形にする。イヌツゲ、マツ、キンモクセイ、レッドロビンなどが該当します。

花後剪定(花木向け)

花が咲き終わった後に剪定することで、翌年の花付きが良くなる。間違った時期に剪定すると、翌年の花が咲かなくなるので注意!ツツジ、サクラ、アジサイ、ウメ、フジなどが該当

庭木剪定の基本的な方法・やり方

枯れ枝や病気の枝を取り除く

まずは不要な枝や病気の枝をのこぎりやハサミで剪定していきます。病気の枝を放っておくと病気が広がっていきます。

透かし剪定

木の内部に風や光を通しやすくするために、交差している枝や、込み合っている不要な枝を間引きます。全体の樹形を整えながら、枝が混み合わないように剪定します。

刈り込み剪定

刈り込み剪定(かりこみせんてい) とは、木や生垣の形を整えるために、枝先を均一に刈り込む剪定方法 です。庭木や生垣、トピアリー(形を作る剪定)によく使われます。

剪定後の切り口に薬を塗る

伐採の後、切り口に消毒をする事で病気や害虫の侵入を防ぎ、木の回復を促進致します。

庭木を伐採・剪定の際に出るゴミの処分・根の処理

多くの自治体では、剪定ゴミは「可燃ごみ」または「資源ごみ(枝葉・剪定くず)」として扱われます。ですが、出し方にはルールがあります。サイズが大きいものや大量の場合は粗大ごみやクリーンセンター等で出す事もあります。また枝を家庭で燃やしたりするのは法律で禁止されています。

可燃ごみとして処分する

幹や枝が小さく、40~50cm程度であれば、細かく切って袋に入れて処分できます。枝の大きさによっては袋に入りきらない場合があるので、袋サイズにカットする必要があります。処分費用は無料です

粗大ごみとして処分する

幹が20cm以上で50cmを超える大きな庭木や大量に処分したい場合は、粗大ごみとして処分します。伐採した木が長さ2m、太さ10cm以内であれば、束ねて可燃の粗大ごみとして出すことができます。

不用品回収業者や専門の処理事業者などに依頼

大きな庭木や大量に処分したい場合は、不用品回収業者や専門の処理事業者に依頼します。庭木を伐採する際は、天候の良い日に行いましょう。また、生木の焼却は原則違法なので注意が必要です。

根腐れ促進剤の使用

伐採の場合は切り株に薬剤を塗って徐々に腐らせる方法で時間がかかるが安全性は高いので人気の処理方法になります。

伐採した庭木を再利用

庭木の伐採は、単なる撤去作業と思われがちですが、実はその木材を活かす「再利用」の選択肢もあります。不要になった庭木をただ処分するのではなく、家具や薪、DIY素材として生まれ変わらせることができるのです。伐採後の庭木の扱いを工夫することで、環境にやさしく、処分費用を抑えつつ実用品を得ることができます。

スツールやベンチ

丸太を輪切りにして座面にするだけで、味のあるガーデンチェアが完成します。

薪ストーブ用の薪

DIY素材としての板材加工

木工クラフト

庭木伐採費用を安くする補助金制度はありますか

ご自宅の庭木での補助金は現在のところないのが現状です。費用を安くするには伐採をDIYでやるか、切った木の処分を自分でやるか、シルバーセンターの等にお願いするしかないかもしれません。

庭木の伐採の時期はいつがいい?

庭木伐採時期は木の種類や目的によって異なりますが、一般的におすすめなのは冬(11月〜2月)です。この時期は樹液の流出が少なく、切り口が傷みにくく害虫が少ないため衛生面でも安心。また落葉樹なら葉が落ちて作業がしやすい事もメリットです。台風や強風のリスクがある木は、季節に関係なく早急に対応する必要があります。枯れてしまった木の伐採はこの限りではありません。

庭木剪定の時期は?

埼玉は関東平野の中央に位置し、夏は高温多湿、冬は乾燥気味という特徴があります。この気候に合わせて、剪定のタイミングも工夫する必要があります。「剪定してはいけない時期」もあるので注意が必要です。樹種によりベストな時期が違うため、わからない場合はプロに相談しましょう。

庭木剪定時期一覧表

| 木の種類 | 剪定の適期 |

| 常緑樹(カシ・ツバキ・キンモクセイ) | 3月~4月、9月~10月 |

| 落葉樹(モミジ・サクラ・カエデ) | 11月~2月(休眠期) |

| 花木(ツツジ・アジサイ・ウメ) | 花が終わった直後 |

| 果樹(柿・ミカン・リンゴ) | 収穫後の冬(12月~2月) |

庭木を伐採・剪定するにあたっての注意点

自治体のルールを確認する

自治体によっては、保存樹木の伐採に許可が必要な場合があります。

大木や電線に接触しそうな場合は専門業者へ

庭木伐採と近所への挨拶|トラブルを防ぐマナー

伐採・剪定時の騒音や木の飛散でトラブルにならないよう、作業前日または数日前に近隣へ挨拶をしておくと安心です。

庭木伐採で使われる道具

ロープ

木を安全な場所に落とすためにコントロールするための物です。ゆっくり落とす事で落ちる衝撃を和らげる事もできます。

のこぎり

細い木や木の枝を伐採する際に使用します。

チェーンソー・電動のこぎり

太い木や幹を伐採する際に使用致します。エンジン式、充電式、電動式の3種類があります。

庭木剪定で必要な道具

高枝切りバサミ

高枝切りばさみは、高い位置の枝を地上から切るためのハサミです。脚立を使わずに安全に剪定作業ができるため、庭木の手入れに便利です。ハサミ式とノコギリ付きタイプがあります。

刈込バサミ

刈込ばさみは、生け垣や低木の枝葉を整えるためのハサミです。剪定ばさみより刃が長く、一度に広範囲を切りそろえられるのが特徴です。まっすぐな刃で、きれいなラインを作れる直刃タイプとギザギザの刃で、滑りやすい枝をしっかりキャッチできる波刃タイプがあります。

剪定バサミ

剪定ばさみは、庭木や植物の枝を切るための小型のはさみです。片手で使えるコンパクトなサイズで扱いやすく、細かい剪定作業に向いています。片刃(アンビル式)・両刃(バイパス式)・ラチェット式などがあります。

チェーンソー・電動のこぎり

電動のこぎりは、モーターの力で刃を高速に動かし、木材などを素早く切断できる工具です。手動のこぎりよりも作業が楽で効率的なため、庭木の剪定やDIY、解体作業など幅広く使われます。

電動バリカン・トリマー

造園用バリカン(ヘッジトリマー)は、生け垣や庭木の葉や枝を均一に刈り揃えるための電動または手動の道具です。刈込ばさみより効率よく広範囲を整えるのに適しています。電動式・充電式・エンジン式・手動式などがあります。

三脚脚立・はしご

造園用脚立は、庭木の剪定や生け垣の手入れなど、高い場所での作業を安全に行うための脚立です。一般的な家庭用脚立よりも安定性が高く、屋外作業向けの設計になっています。三脚脚立(一本脚タイプ)が良く使われます。

土用の日と庭木剪定の関係

「土用(どよう)」とは、年に4回あり、立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間のことを指します。ウナギを食べる日は夏の土用の日になります。昔からの風習・迷信として、「土用の期間には土をいじらない方がいい」と言われています。これは「土公神(どこうしん)」という土の神様が地中に宿るとされていて、土を掘ったり、木を切ったり、建築をしたりすると祟りがあると言われています。また、土用の期間中でも「間日(まび)」と呼ばれる日であれば土をいじってもよいとされています。

あくまで迷信や風習のお話なので気になさらない方には問題はないかと思いますが、そういった事は抜きにして真夏の土用(7月下旬~8月上旬)は暑さが厳しいため、剪定には不向きです。品種によっても剪定時期は変わりますので専門家に聞くのが良いでしょう。

庭木伐採と風水・スピリチュアルの関係

庭木伐採は風水的にどう影響する?位置やタイミングが重要

風水において庭木は、住まい全体の「気」の流れを整える重要な存在です。庭木の場所や種類によって、良い気を取り込む役割を果たしている場合もあります。しかし、枯れてしまった木や、陰を落とすほど大きくなりすぎた木は、気の流れを滞らせたり、負のエネルギーを呼び込んだりする可能性があるため、庭木の伐採は風水の視点からも「悪い気の除去」として有効です。例えば以下のような配置は良いとされています。

-

東に青々とした木 → 成長・発展運

-

南に日光を通す木 → 評判・人気運

-

北に常緑樹 → 安定運・蓄財運

庭木伐採のお祓い方法|自分でできる?神主に頼む?

木は長くその場所に根を張り、土地と一体化しているため、神道や民間信仰では「木霊(こだま)」が宿るともいわれています。そのため、感謝の気持ちを込めて丁寧にお祓いや供養をすることは、日本人の心に根付いた大切な習慣ともいえるでしょう。庭木 伐採 お祓い 方法には、神社に依頼する正式な方法と、自宅で簡易的に行う方法があります。以下に両方をご紹介します。

神社の神主に依頼する場合

-

伐採前に神職を招き、お祓いを行ってもらう

-

お供え物(酒・塩・米・水など)を用意

-

お祓いの費用(初穂料)は1万円〜2万円程度が目安

自分でできる簡易的なお祓い

-

木の前に立ち、感謝の言葉をかける

-

酒、塩、米を木の根元にまく

-

一礼してから伐採作業を始める

庭木伐採・剪定とお清めのやり方|必要な道具と手順

お清めは、伐採した後の土地や道具に感謝と浄化の意味を込めて行います。特に伐採後に新たな植栽や建物を設置する予定がある場合は、気持ちよくスタートを切るためにもおすすめです。

庭木伐採のお清めに使うもの

- 粗塩(天然塩)

- 清酒

- 白い紙(敷物として使用)

お清めの手順

- 伐採した木の跡地に塩と酒をまく

- 軽く一礼する

- 作業で使った道具にも酒をふりかけて浄める

庭木伐採・剪定と運気の関係|良いタイミングとは?

「伐採することで運気が下がるのでは?」と不安になる方もいますが、実際は逆に良い運気を呼び込むこともあります。体調が優れない時期や家族に不幸があった直後など、「気が弱っている」ときには避けた方が良いとされています。運気を上げたいなら、気分が整ったタイミングで実行することをおすすめします。

-

枯れ木や病気の木を伐採すると、悪い気が浄化される

-

日当たりや風通しが良くなり、家全体の気が循環しやすくなる

-

庭の手入れが行き届くことで、住む人の気分も前向きに

庭木伐採は縁起に関わる?タイミングと方角に注意

縁起については、昔から「伐ってはいけない時期がある」「方角によっては悪いことが起きる」などの言い伝えがあります。これらはあくまで風習や言い伝えですが、「気持ちよく伐採したい」という方には有効な考え方といえるでしょう。縁起を気にする方におすすめの対処法は以下の通りです。

-

伐採の吉日は「大安」「友引」

-

東・南東の方角の木は春に伐ると良いとされる

-

北西・西の木は秋に伐ると運気を下げにくい

庭木伐採は供養も大切?神仏への感謝を忘れずに

仏教的な観点からは、木も命あるものとされ、伐採する際には感謝と供養の気持ちを込めることが大切とされています。伐採後、伐った木に向かって手を合わせ、「長い間、見守ってくれてありがとう」と一言声をかけるだけでも立派な供養になります。また、地域によっては、伐採した木の一部を神社に納めたり、お焚き上げをしてもらう習慣がある場所もあります。こうした行為が心の整理にもつながります。

庭木伐採とスピリチュアルな意味|直感を大切に

スピリチュアルの観点では、木が「もうその役割を終えた」と感じるタイミングこそ、伐採の時期とされています。たとえば、「急に木の葉が枯れた」「周囲の雰囲気が重く感じる」「なんとなく気になる」など、こうした「直感」も無視せず大切にしましょう。家や土地は、住む人の意識と深くつながっています。必要な時に木を手放すことで、新しい流れや良いご縁が入ってくるともいわれています。

埼玉の庭木伐採・伐根の施工例

埼玉の庭木伐採・伐根の動画

埼玉の庭木剪定・メンテナンスの施工例

埼玉の庭木剪定・メンテナンス施工例動画

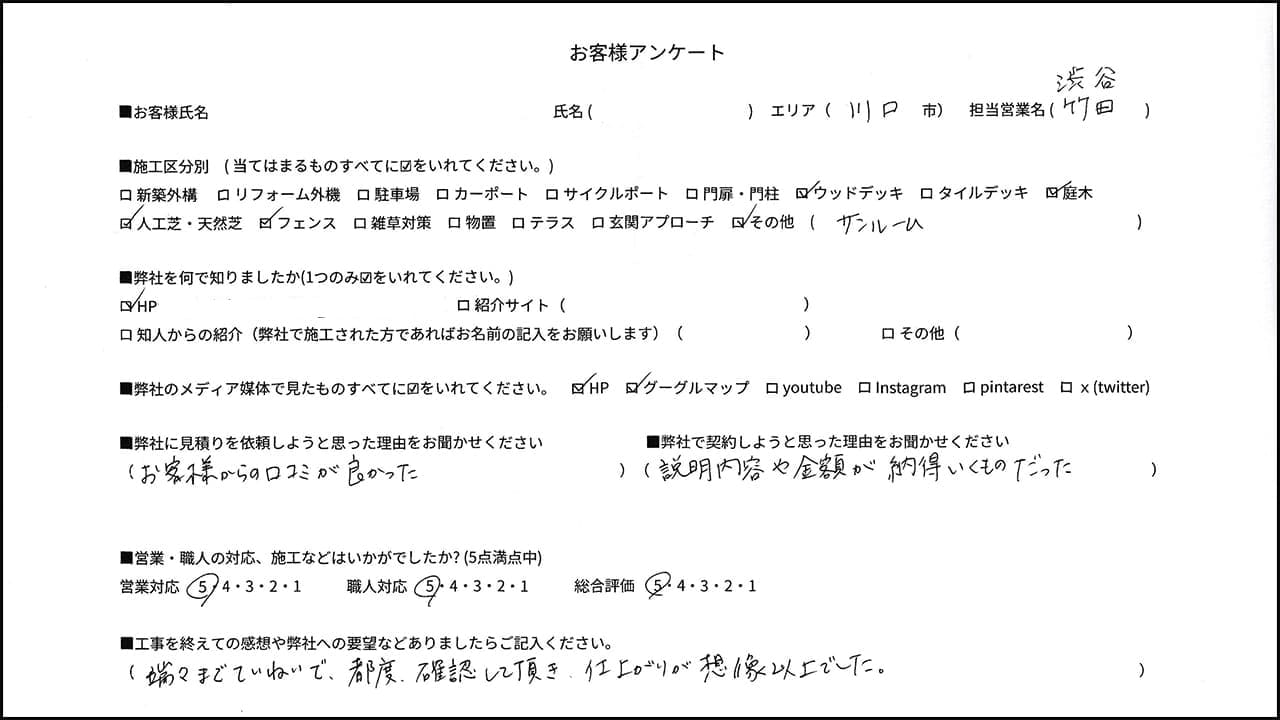

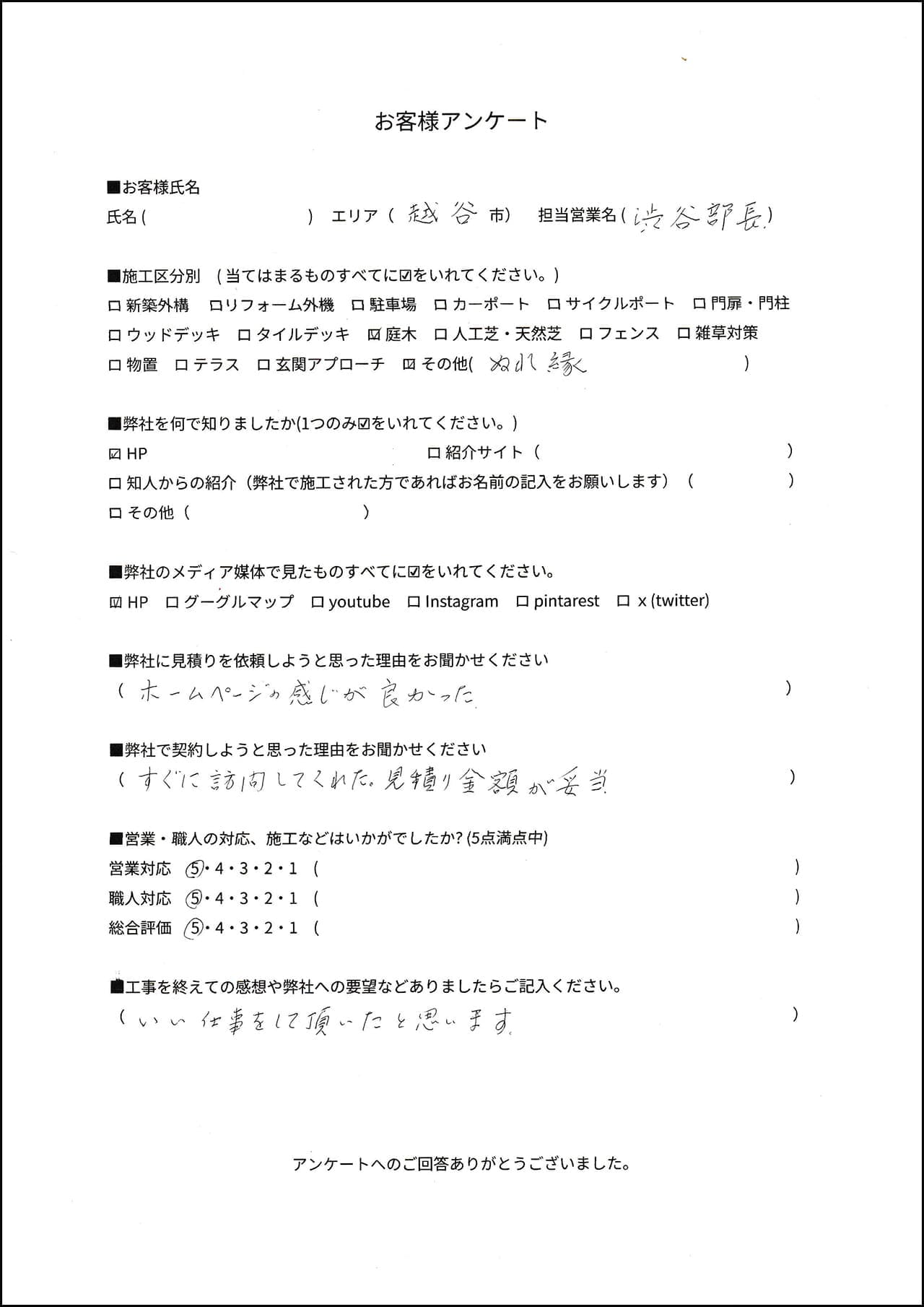

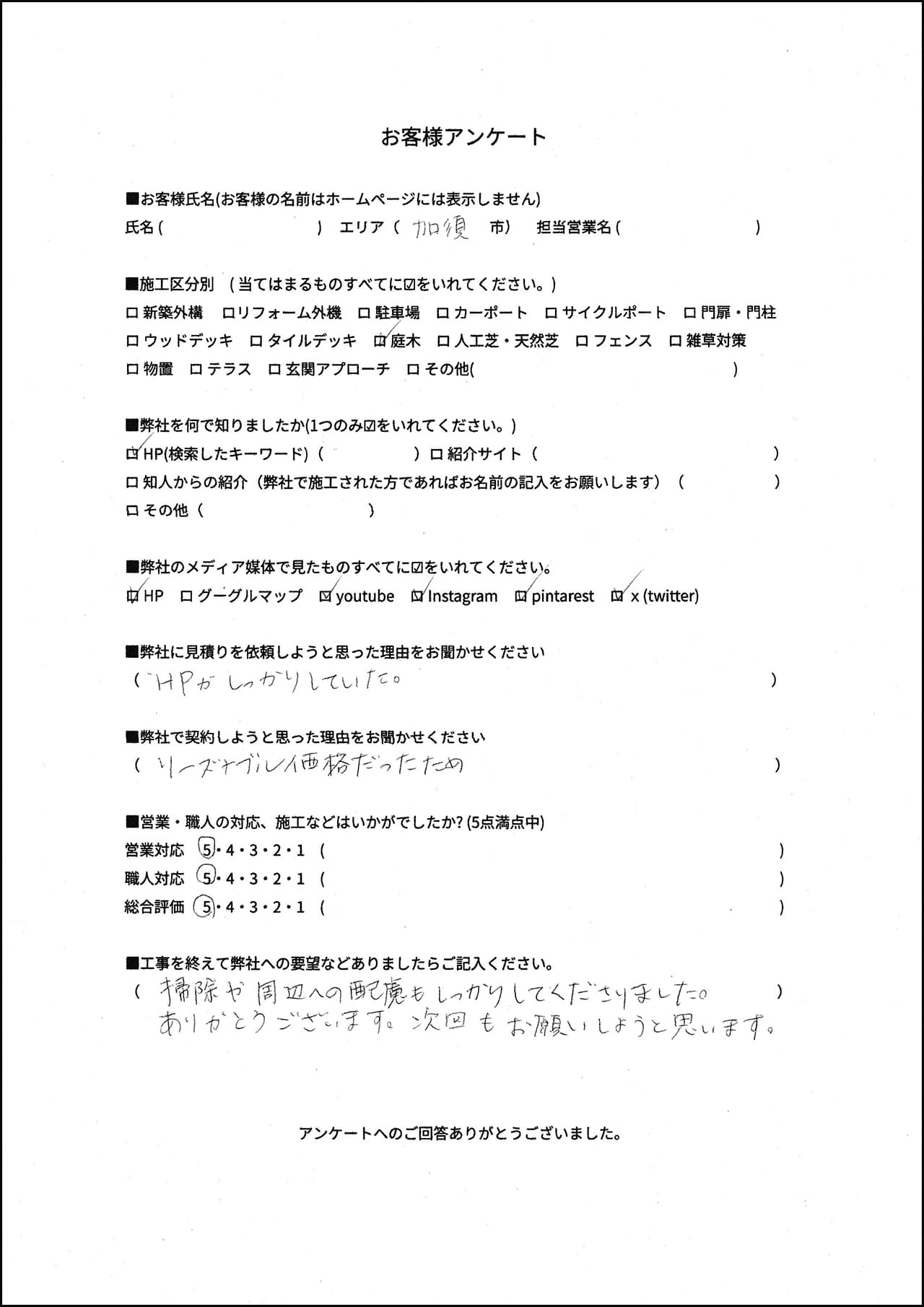

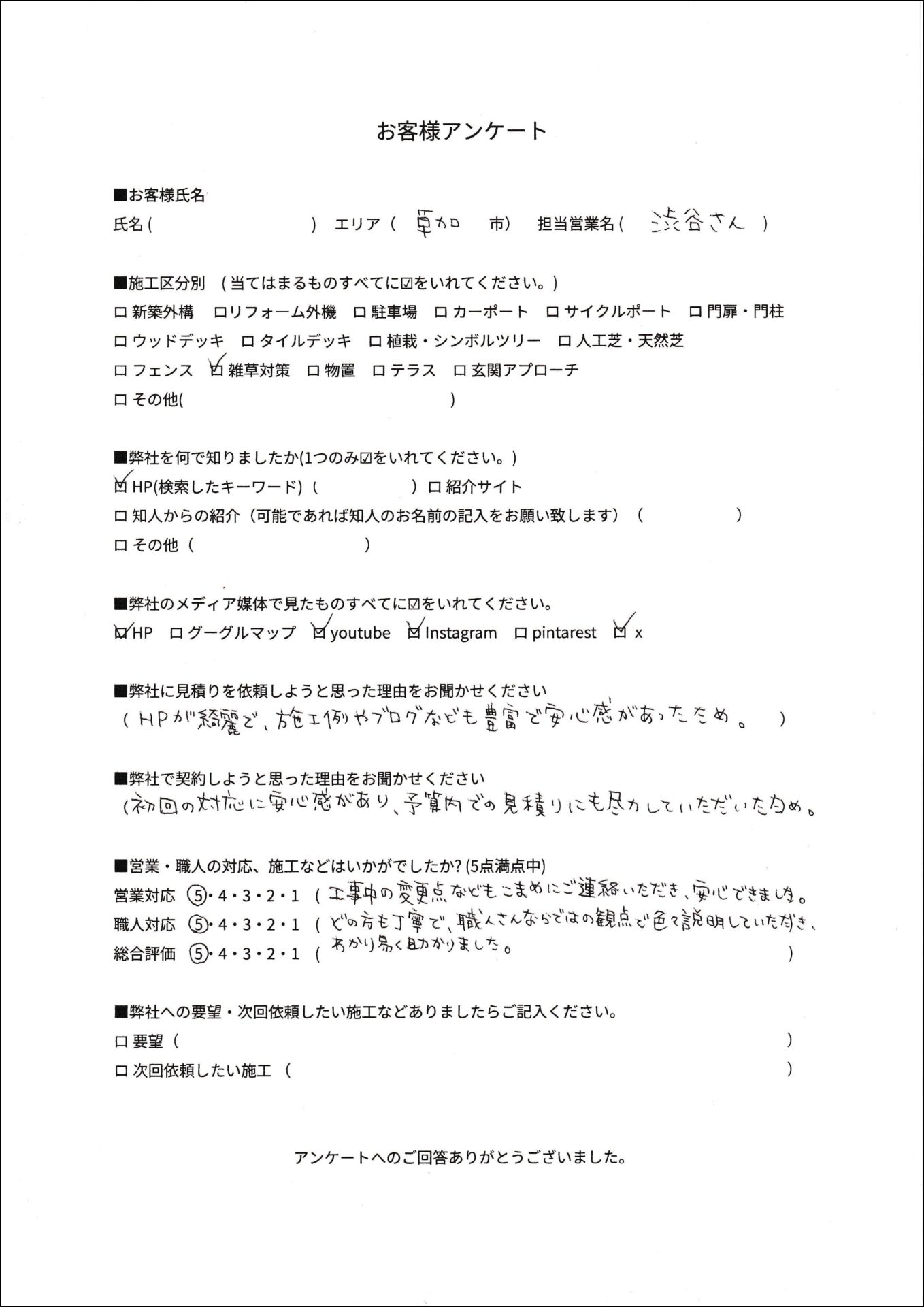

庭木伐採・伐根・剪定された方の口コミ

庭木伐採・伐根・剪定の関連ページ

造園メンテナンスの年間契約承ります。

河合造園では造園メンテナンスは主に下記の内容で対応しています。年2回か1回の定期メンテナンスも承っています。お庭の維持が大変な方、一度ご相談ください。

土壌改良

土壌改良とは、植物が健全に育つように、土の性質を改善する作業のことです。土の通気性・保水性・排水性・養分バランスを整え、作物や庭木、花壇の植物が育ちやすい環境を作ります。

消毒

庭木や植物を病害虫から守るために、薬剤を使って予防・駆除する作業のことです。樹木や草花の健康を維持し、美しい庭を保つために重要な管理作業の一つです。庭木の剪定や伐採をした後、切り口(切断面)を消毒・保護して病気や害虫の侵入を防ぎ、木の回復を促進します。

草刈り

剪定