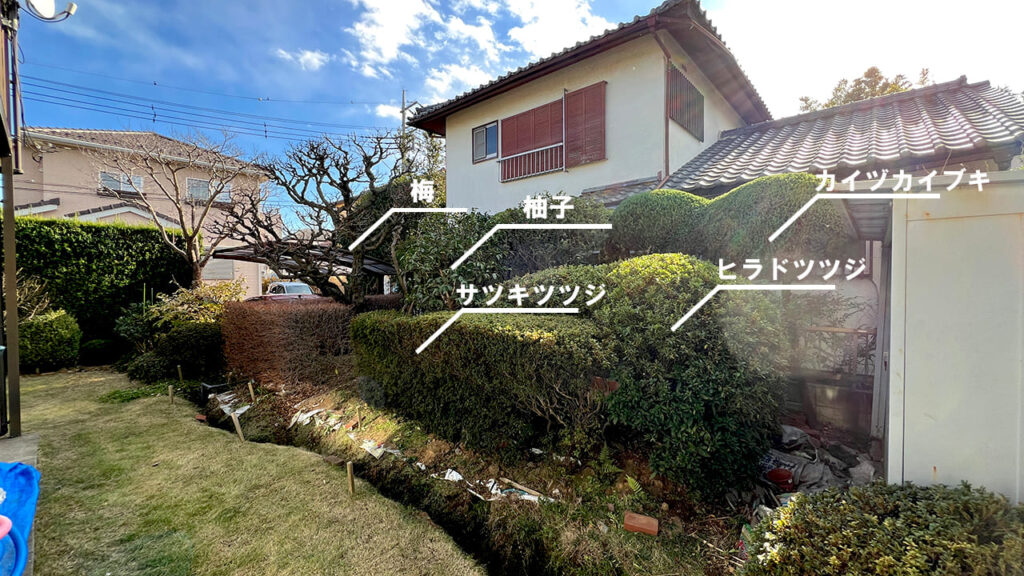

埼玉県川口市の庭木剪定です。金木犀・ハナミズキ・梅・ツツジ・カイヅカブキ等の剪定作業です。10年以上お付き合いのある施主様です。今回は冬の剪定なのである程度整える作業がメインになります。

金木犀の剪定

金木犀の特徴

最大の特徴は開花時に強く甘い香りを放つ事です。秋の訪れを感じさせます。日本の三大香木の一つです。常緑で剪定にも強く、庭木や生垣としても利用されます。花は非常に小さく、直径5mmほどです。

| 学名 | Osmanthus fragrans var. aurantiacus |

| 科名 | モクセイ科(Oleaceae) |

| 属名 | モクセイ属(Osmanthus) |

| 原産地 | 中国南部 |

| 樹高 | 3~6m(大きいものは10m以上) |

| 花の色 | 橙色(近縁種に白や黄色の花を咲かせるものもあり) |

| 開花時期 | 9月~10月 |

金木犀の剪定時期

| 花後(10月〜11月) | 翌年の花芽は夏頃に形成されるため、それまでに剪定を済ませることで、 翌年も花を楽しめます。 |

| 冬(12月〜2月) | 落葉しない金木犀ですが、休眠期の冬に剪定することも可能です。 |

| 強剪定(3月〜4月) | 寒い冬が苦手なので、短めに切り詰めてしまうと幹が弱ってしまい、 冬の寒さに耐えられません。 |

金木犀の剪定方法

不要な枝を整理

- 伸びすぎた枝や絡まった枝、内側に向かって生えている枝を切る。

- 樹形を崩す枝や、枯れた枝も取り除く。

透かし剪定で風通しを良くする

- 密集した枝を適度に間引き、日当たりと風通しを確保。

- 病害虫予防にも効果的。

形を整える剪定

- 樹形を丸く整えたい場合は、外側の伸びすぎた枝を切り揃える。

- 強剪定をすると花付きが悪くなるので、極端な切り戻しは避ける。

オオムラツツジ(オオムラサキツツジ)の剪定

オオムラツツジの特徴

長崎県大村市発祥をされているのが名前の由来、公園や庭園、生垣などに利用される人気の高い植物です。オオムラサキツツジ・ヒラドツツジともいわれます。一般的なツツジよりも花が大きく、鮮やかな赤紫色の花をたくさん咲かせるのが特徴です。

| 学名 | Rhododendron × pulchrum ‘Ōmura’ |

| 科名 | ツツジ科(Ericaceae) |

| 属名 | ツツジ属(Rhododendron) |

| 原産地 | 日本 |

| 樹高 | 1~3m(剪定によりコンパクトに管理可能) |

| 花の色 | 鮮やかな赤紫色(ピンクに近いものもあり) |

| 開花時期 | 4月~5月 |

オオムラツツジの剪定時期

| 花後(5月~6月頃) | ツツジの花芽は夏(7月~8月頃)に形成されるため、それまでに剪定しないと 翌年の花が咲かなくなることも。 |

| 冬(11月~2月頃) | 落葉しない常緑性ですが、冬の休眠期に軽く剪定するのもOK。 ただし、強剪定(大幅な切り戻し)は避ける。 |

オオムラツツジの剪定方法

1. 花後の剪定(5月~6月)

花が咲き終わった枝を切る

- 花が咲いていた枝を2~3節ほど切り戻す。

- これにより、新しい枝の成長を促し、翌年も花が咲きやすくなる。

混み合った枝を整理する

- 内側に向かって伸びた枝や絡み合った枝を間引くと、風通しが良くなり病害虫予防に。

- 弱い枝や細すぎる枝も取り除く。

高さを揃えて形を整える

- 樹形を丸く整えたい場合は、外側の枝を軽く切り揃える。

- ただし、極端に切り詰めると花付きが悪くなるので注意。

2. 冬の剪定(11月~2月)

伸びすぎた枝の整理

- 伸びすぎてしまった枝を軽く剪定し、バランスを整える。

- ただし、花芽を傷つけないように注意。

古い枝の更新剪定(数年に1回)

- 長年育てている場合、古い枝を根元から切ることで、新しい枝の発生を促す。

- ただし、一度に大きく切りすぎないことが大事(樹勢が弱るため)

ハナミズキの剪定

ハナミズキの特徴

| 学名 | Cornus florida |

| 科名 | ミズキ科(Cornaceae) |

| 属名 | ミズキ属(Cornus) |

| 原産地 | 北アメリカ |

| 樹高 | 3~10m |

| 開花時期 | 4月~5月 |

| 花の色 | 白・ピンク・赤 |

| 秋の実 | 赤い小さな実をつける(鳥が好んで食べる) |

| 紅葉 | 秋には葉が赤やオレンジに色づく |

ハナミズキの剪定時期

| 落葉後(12月~2月) | 休眠期で木へのダメージが少なく、剪定しやすい。 |

| 花後(5月~6月) | 軽い剪定なら可能(翌年の花芽を傷つけないよう注意) |

ハナミズキの剪定方法

不要な枝を整理する(基本剪定)

混み合った枝を間引く

- 枝が密集すると風通しが悪くなり、病害虫が発生しやすい。

- 内側に伸びる枝や交差している枝を切ると、樹形がスッキリする。

枯れ枝・弱った枝を切る

- 枯れた枝や細くて弱い枝は、早めに取り除く。

下向きや徒長枝を整理

- 下向きに伸びた枝や、真上に長く伸びた「徒長枝(とちょうし)」はバランスを見ながら剪定。

花付きが悪くなったら軽い剪定を

- 何年も剪定していないと、花付きが悪くなることがある。

- 花が咲いた枝の先を軽く切り戻すことで、新しい枝の成長を促す。

強剪定は避ける!

- ハナミズキは強剪定に弱く、切りすぎると花が咲かなくなることがある。

- 樹形を大きく変えたい場合は、数年かけて少しずつ剪定するのが理想。

サツキツツジの剪定

サツキツツジの特徴

「サツキ(皐月)」という名前の通り、5月下旬から6月頃に開花する。ヤマツツジやクルメツツジ(4月~5月開花)よりも遅いのが特徴。刈り込みに強く、好きな形に仕立てやすいため、生垣や盆栽にも向いている。

| 学名 | Rhododendron indicum |

| 科名 | ツツジ科(Ericaceae) |

| 属名 | ツツジ属(Rhododendron) |

| 原産地 | 日本 |

| 樹高 | 30cm~2m(剪定でコンパクトにできる) |

| 開花時期 | 5月下旬~6月(ツツジの中では遅咲き) |

| 花の色 | 赤・ピンク・白・紫・絞り模様など多彩 |

| 葉の特徴 | 小さくて光沢があり、一年中緑を保つ(常緑性) |

サツキツツジの剪定時期

| 花後(6月~7月) | サツキツツジは「夏(7月~8月)」に翌年の花芽を作るため、 花後すぐ(6月~7月)に剪定をするのが良いでしょう。 剪定が遅れると、翌年の花芽を切ってしまい、花付きが悪くなるので注意。 |

| 冬(12月~2月) | 伸びすぎた枝を軽く整える程度ならOK。ただし、強剪定(大きく切り戻す)は避ける。 |

サツキツツジの剪定方法

花後の剪定(6月~7月)

花が終わった枝を切り戻す

- 花が咲いた枝を2~3節ほどカットすると、新しい枝が伸びて翌年の花付きが良くなる。

- 全体の形を見ながら、軽く切り揃えると樹形が整う。

混み合った枝を間引く

- 内側に伸びた枝や絡み合った枝を切ると、風通しが良くなり病害虫の予防に。

- 細くて弱い枝も取り除く。

高さや形を整える

- 生垣や庭木として育てる場合、全体のバランスを見ながら形を整える。

- 丸い樹形にしたい場合は、外側の枝を軽く剪定する。

冬の剪定(12月~2月)《控えめに》

伸びすぎた枝を軽く整える

- 乱れた枝を切って樹形を整える程度にとどめる。

- 強剪定は避け、基本的には花後の剪定がメイン。

古い枝の更新剪定(数年に1回)

- 古くなって勢いがなくなった枝は、根元から切って新しい枝を促す。

- ただし、一度に大量に切らず、数年かけて少しずつ剪定するのが理想。

ニシキギの剪定

ニシキギの特徴

ニシキギは、ニシキギ科ニシキギ属の落葉低木で、日本の庭園や公園などでよく見られる植物です。特に秋の紅葉が美しく、「錦のような木」という意味で「錦木」と名付けられました。コンパクトにまとまりやすく、剪定にも強いため、生垣や公園の植栽によく使われます。また、紅葉が美しいため、庭木としても人気があります。

| 学名 | Euonymus alatus |

| 科・属 | ニシキギ科ニシキギ属 |

| 原産地 | 日本、中国、朝鮮半島 |

| 樹高 | 1.5~3m(生垣として使われる場合は1mほど) |

| 葉の形 | 楕円形で対生(2枚ずつ向かい合って生える) |

| 花 | 5~6月に黄緑色の小さな花が咲く(目立たない) |

| 実 | 秋に赤い実をつける(鳥が好んで食べる) |

ニシキギの剪定時期

| 冬(12月~3月) | 落葉後の休眠期に剪定すると、樹形を整えやすく、樹勢も回復しやすい。 太い枝や不要な枝を切る「強剪定」に向いている。 |

| 夏(6月~7月) | 枝が伸びすぎた場合に行う「軽剪定」形を整えたり、風通しをよくする目的で剪定する。 剪定しすぎると紅葉が楽しめなくなるので注意。 |

ニシキギの剪定方法

不要な枝を剪定する

- 絡み合った枝:混み合っている部分は剪定し、風通しを良くする。

- 内向きの枝:株の中心に向かって生えている枝は取り除く。

- 徒長枝(勢いよく伸びすぎた枝):形を乱す原因になるためカット。

自然な樹形を保つ

- 切り詰めすぎると、翌年の紅葉が少なくなるので注意。

- 強剪定は冬、軽剪定は夏に分けて行うのが理想。

カイズカイブキの剪定

カイズカイブキの特徴

| 学名 | Juniperus chinensis ‘Kaizuka’ |

| 科・属 | ヒノキ科ビャクシン属 |

| 原産地 | 日本、中国 |

| 樹高 | 5~10m(生垣にすると1.5~3m程度) |

| 葉の形 | 針葉と鱗片葉が混ざった独特の形状 |

| 花 | 春(4~5月)に目立たない小さな花が咲く |

| 実 | 秋に直径約0.5cmの青黒い球形の実がつく |

カイズカイブキ(貝塚伊吹)は、ヒノキ科ビャクシン属の常緑針葉樹で、生垣や庭木として人気のある樹木です。成長が早く、刈り込みにも強いことから、日本の庭園や公園によく植えられています。自然に枝がらせん状にねじれるため、独特の風情があります。この樹形を生かして庭木として楽しむこともできます。

カイズカイブキの剪定時期

| 春(4月~6月) | 強剪定の適期。形を整えるための大きな剪定はこの時期に行うとよい。 剪定後に新芽が出やすいので、枝を切っても樹形が整いやすい。 |

| 秋(9月~10月) | 軽剪定に適した時期。伸びすぎた枝を切り、風通しをよくする。 強い剪定をすると冬の寒さで傷む可能性があるため、控えめにする。 |

| 冬(11月~3月) | 冬は生長が止まるため、大きな剪定は避ける。 どうしても剪定する場合は、枯れた枝や細い枝を整える程度にとどめる。 |

カイズカイブキの剪定方法

刈り込み剪定で形を整える

- 生垣として使う場合は、刈り込んで形を整える。

- 上部を細く、下部を広くする「台形」の形にすると、全体に日光が当たりやすくなる。

内側の枯れ枝を取り除く

- 枝が密集しすぎると内側の葉が枯れやすくなるので、間引き剪定をして風通しを良くする。

- 1~2年に一度、内部の古い枝を剪定すると健康な状態を保てる。

伸びすぎた枝はこまめに剪定

- 放置するとどんどん大きくなってしまうため、定期的に剪定をしてコンパクトに保つ。

- 太い枝を切るときは、幹の近くから切り、切り口に癒合剤(トップジンMペーストなど)を塗るとよい。

先祖返り

写真②をみて頂くとわかりますが同じ植物なのに見た目が違う部分があると思います。これは先祖返りという現象で品種改良された植物が元に戻ってしまうという現象です。植物は元の遺伝子情報を持っているため、突然その性質が表れることがある。特に 斑入り(ふいり)植物 などは先祖返りが起こりやすいようです。

梅の剪定

梅の特徴

梅(ウメ)は、バラ科サクラ属の落葉高木で、日本では観賞用や果樹として広く親しまれています。花の美しさと香りの良さが特徴で、早春に咲くことから「春を告げる花」としても知られています。

| 科・属 | バラ科サクラ属 |

| 学名 | Prunus mume |

| 原産地 | 中国(日本には奈良時代に渡来) |

| 樹高 | 2~10m |

| 葉の形 | 楕円形で鋸歯(ギザギザ)がある |

| 花の色 | 白・ピンク・赤(品種による) |

| 開花時期 | 1月~3月 |

| 果実 | 5月~6月に青梅が実る(食用可) |

梅の剪定時期

| 落葉後の冬(12月~2月) | 木が休眠しているため、剪定の負担が少ない。花芽を残しつつ、樹形を整える。 |

| 花後の春(4月~5月) | 枯れた花を取り除き、新しい枝の生育を促す。実梅の場合は、 実のつきをよくするための剪定を行う。 |

梅の剪定方法

不要な枝を整理する

- 徒長枝(勢いよく真上に伸びた枝) → 形を乱すのでカット。

- 内向きの枝(株の中心に向かって伸びる枝) → 風通しを悪くするので剪定。

- 交差枝(他の枝と交差している枝) → 混み合う原因になるので整理。

- 枯れ枝・病害虫がついた枝 → 早めに取り除く。

花芽を残しながら剪定する

- 花芽(来年の花が咲く芽)は、短い枝の先につく ため、強剪定しすぎると翌年の花が減る。

- 花を楽しみたい場合は、枝の先端を残しつつ剪定する。

樹形を整える(開心自然形が理想)

- 梅は 「開心自然形(かいしんしぜんけい)」 という、中心を開いた形にするのが基本。

- 主枝を3~4本残し、バランスよく配置 すると、美しい形になる。

実梅は「実をつける枝」を残す

- 実をつけるには、2~3年生の枝が必要。

- 強剪定しすぎると実が少なくなるので注意。

柚子の木剪定

柚子の特徴

柚子は、ミカン科ミカン属の常緑小高木で、日本の庭や果樹園で広く栽培されています。果実は酸味が強く、料理や薬味、お風呂(柚子湯)などに利用されます。鋭いとげがあり、剪定や収穫時には注意が必要です。とげのある枝は古くなりやすく、定期的な剪定が必要です。

| 科・属 | ミカン科ミカン属 |

| 学名 | Citrus junos |

| 原産地 | 中国(奈良時代に日本に伝来) |

| 樹高 | 2~4m(大きくなると6m以上) |

| 葉の形 | 光沢があり、先端が尖った楕円形(葉柄に小さな翼がある) |

| 花の色 | 白色(5~6月開花) |

| 果実の特徴 | 黄色くてゴツゴツした表面、酸味が強い |

| 収穫時期 | 青柚子(8~9月)、黄柚子(11~12月) |

柚子の剪定時期

| 冬剪定(2月~3月) | 主な剪定時期。木が休眠している間に形を整える。不要な枝を整理し、樹形を整える。 |

| 夏剪定(6月~7月) | 伸びすぎた枝を軽く剪定し、風通しを良くする。混み合った枝を間引く程度に抑える。 |

| 収穫後の剪定(12月~1月) | 収穫後に枯れ枝や病害虫のついた枝を取り除く。 |

柚子の剪定方法

風通しを良くする(間引き剪定)

- 密集した枝を剪定し、日光と風がよく通るようにする。

- 風通しが悪いと病害虫が発生しやすくなる。

不要な枝を切る

- 徒長枝(勢いよく上に伸びた枝) → 栄養が分散するため剪定。

- 内向きの枝(幹の内側に向かって伸びる枝) → 風通しを悪くするため剪定。

- 枯れ枝・病害枝 → 健康な木を保つため剪定。

とげのある古い枝は剪定

- とげのある古い枝は、実をつけにくくなるため、適度に剪定。

- ただし、全部切ると木が弱るので、少しずつ整理する。

樹形を「開心自然形」に整える

- 幹の中心を開き、日光が均等に当たるようにする。

- 高さを抑え、収穫しやすくする。

強剪定は避ける

- 柚子は前年に伸びた枝に花がつくため、剪定しすぎると翌年の実が少なくなる。

- 樹形を整える程度の剪定にとどめる。

ムクゲ(木槿)の木剪定

ムクゲの特徴

ムクゲ(木槿、学名:Hibiscus syriacus)は、アオイ科フヨウ属の落葉低木で、夏から秋にかけて美しい花を咲かせる花木です。韓国の国花としても有名で、日本でも庭木や生垣として広く親しまれています。乾燥や寒さに強く、日本の気候に適している。放っておいても育つほど丈夫だが、剪定で形を整えるとより美しくなる。

| 学名 | Hibiscus syriacus |

| 科・属 | アオイ科フヨウ属 |

| 原産地 | 中国・インド(日本には古くから自生) |

| 樹高 | 2~4m |

| 葉の形 | 卵形で、浅く切れ込みがある |

| 花の色 | 白・ピンク・紫・青・赤 など(品種による) |

| 開花時期 | 7月~10月(夏から秋に長く咲く) |

| 耐寒性・耐暑性 | 強い(日本全国で育てられる) |

ムクゲの剪定時期

| 冬剪定(12月~3月) | 主な剪定時期。休眠期に不要な枝を整理する。 強剪定(枝を短く切り詰める)を行っても問題なし。 |

| 花後の剪定(9月~10月) | 軽く枝を整える程度の剪定を行う。 花が終わった後、伸びすぎた枝を切ると樹形が整いやすい。 |

ムクゲの剪定方法

不要な枝を剪定する

- 徒長枝(勢いよく真上に伸びた枝) → 形を乱すのでカット。

- 内向きの枝(株の中心に向かって伸びる枝) → 風通しを悪くするので剪定。

- 交差枝(他の枝と交差している枝) → 混み合う原因になるので整理。

- 枯れ枝・病害虫がついた枝 → 早めに取り除く。

強剪定で高さをコントロール

- ムクゲは強剪定に耐えるので、樹高を低くしたい場合は思い切って切り詰めても大丈夫。

- 半分くらいの高さに切ってもOK(春に新しい枝が伸びて花をつける)。

花芽を意識した剪定

- ムクゲはその年に伸びた新しい枝に花を咲かせる(新枝咲き)。

- 冬剪定で短く剪定しても、春に伸びた枝に花が咲くので心配なし。

樹形を「開心自然形」に整える

- 幹の中心を開くように剪定し、風通しをよくする。

- 枝が密集すると病害虫が発生しやすいので注意。