埼玉県春日部市の庭木剪定・造園メンテナンスです。五葉松・黒松・モチノキ・ロウバイ・金木犀などボリュームある剪定です。10年以上のお付き合いのあるお客様です。年に2回の定期メンテナンスで、今回は冬のメンテナンスになります。

ロウバイの剪定

ロウバイの特徴

ロウバイ(蝋梅)は、冬に鮮やかな黄色い花を咲かせる落葉低木です。甘い香りが特徴で、庭木や生け花として人気があります。

| 学名 | Chimonanthus praecox |

| 科・属 | ロウバイ科 |

| 日照条件 | 日当たりのよい場所を好む |

| 樹高 | 2~4m程度 |

| 葉の形 | 楕円形で、秋には黄葉する |

| 花の色 | 半透明の黄色い花びらが特徴で、甘い芳香がある |

| 開花時期 | 12月~2月(冬の花) |

| 耐寒性・耐暑性 | 強い(育てやすい) |

ロウバイの剪定時期

| 花が終わった直後(2月~3月) | 新しい枝に花芽がつくため、剪定を遅らせると翌年の花が減る |

| 夏(6月~7月) | 軽く枝を整える程度の剪定を行う。 |

ロウバイの剪定方法

不要な枝を剪定

- 古い枝・弱い枝を切る(新しい枝に更新)

- 内向きの枝や交差する枝を整理し、風通しをよくする

- 長く伸びすぎた枝は適度に切り戻す

基本の剪定

- 株立ち風に仕立てる場合:内側の枝を間引く

- 低めに仕立てる場合:主枝を強めに剪定し、側枝を伸ばす

ネズミモチ・びわの剪定

ネズミモチの特徴

| 学名 | Ligustrum japonicum |

| 科・属 | モクセイ科 |

| 原産地 | 日本、中国、韓国 |

| 日照条件 | 日なた~半日陰でも育つ |

| 樹高 | 3~10m(生長が早い) |

| 葉の形 | 光沢のある濃緑色の楕円形(常緑樹) |

| 花の色 | 白や淡黄色の小さな花が房状に咲く |

| 開花時期 | 5月~7月 |

| 果実の熟す時期 | 10月~12月(黒紫色の実がつく) |

| 耐寒性・耐暑性 | 強い(育てやすい) |

| 用途 | 生垣・庭木・街路樹 |

ネズミモチの剪定時期

3月~4月(春)

9月~10月(秋) | 花を楽しみたい場合は 春の剪定を控えめに(花芽ができる前に剪定すると花が減る)

生長が早いので年に1~2回剪定すると形を整えやすい |

ネズミモチの剪定方法

不要な枝を剪定

- 混み合った枝を間引き、風通しを良くする

- 徒長枝(長く伸びすぎた枝)を切って形を整える

- 内向きの枝・交差する枝を整理し、きれいな樹形にする

生垣の場合

- 刈り込み剪定(樹形を維持するため、伸びすぎた枝を刈り込む)

- 上を少し狭く、下を広めに剪定 すると、光が均等に当たりやすい

大きくしすぎない

- 放置すると大きくなりすぎるため、 適度に高さを抑える剪定 を行う

ビワ(枇杷)の特徴

| 学名 | Eriobotrya japonica |

| 科・属 | バラ科 |

| 原産地 | 中国南部(日本にも古くから自生) |

| 開花時期 | 10月~12月(晩秋~初冬) |

| 果実の収穫時期 | 5月~6月 |

| 樹高 | 3~10m(自然に育てると大きくなる) |

| 葉の形 | 厚みがあり、光沢のある楕円形、縁がギザギザ |

| 花の色 | 白や淡黄色で、甘い香りがある |

| 果実 | オレンジ色で甘みが強く、果肉が柔らかい |

| 耐寒性・耐暑性 | 比較的強いが、寒冷地では防寒が必要 |

| 日照条件 | 日当たりと水はけの良い場所を好む |

| 用途 | 庭木・果樹栽培 |

ビワ(枇杷)の剪定時期

| 収穫後(6月~7月) | 春に伸びた新梢に翌年の花芽がつくため、剪定を遅らせると花芽を切り落とすことになる |

| 冬の剪定(1月~2月) | 控えめにする(強剪定は避ける) |

ビワ(枇杷)の剪定方法

不要な枝を剪定

- 混み合った枝を間引き、日当たりと風通しを良くする

- 徒長枝(勢いよく伸びた不要な枝)を剪定し、樹形を整える

- 古い枝・枯れた枝を整理し、健康な新しい枝を残す

実のつきを良くする剪定

- 果実がつく枝を 3~4年サイクルで更新 し、老化を防ぐ

- 実を大きくするために、 1か所に3~5果残し、他は摘果 する

低めに仕立てる

- 高くなりすぎると管理が大変なので、主枝を切り戻し、樹高を抑える

金木犀の剪定

金木犀の特徴

最大の特徴は開花時に強く甘い香りを放つ事です。秋の訪れを感じさせます。日本の三大香木の一つです。常緑で剪定にも強く、庭木や生垣としても利用されます。花は非常に小さく、直径5mmほどです。

| 学名 | Osmanthus fragrans var. aurantiacus |

| 科名 | モクセイ科(Oleaceae) |

| 属名 | モクセイ属(Osmanthus) |

| 原産地 | 中国南部 |

| 樹高 | 3~6m(大きいものは10m以上) |

| 花の色 | 橙色(近縁種に白や黄色の花を咲かせるものもあり) |

| 開花時期 | 9月~10月 |

金木犀の剪定時期

| 花後(10月〜11月) | 翌年の花芽は夏頃に形成されるため、それまでに剪定を済ませることで、

翌年も花を楽しめます。 |

| 冬(12月〜2月) | 落葉しない金木犀ですが、休眠期の冬に剪定することも可能です。 |

| 強剪定(3月〜4月) | 寒い冬が苦手なので、短めに切り詰めてしまうと幹が弱ってしまい、

冬の寒さに耐えられません。 |

金木犀の剪定方法

不要な枝を整理

- 伸びすぎた枝や絡まった枝、内側に向かって生えている枝を切る。

- 樹形を崩す枝や、枯れた枝も取り除く。

透かし剪定で風通しを良くする

- 密集した枝を適度に間引き、日当たりと風通しを確保。

- 病害虫予防にも効果的。

形を整える剪定

- 樹形を丸く整えたい場合は、外側の伸びすぎた枝を切り揃える。

- 強剪定をすると花付きが悪くなるので、極端な切り戻しは避ける。

サツキツツジの庭木剪定

サツキツツジの特徴

「サツキ(皐月)」という名前の通り、5月下旬から6月頃に開花する。ヤマツツジやクルメツツジ(4月~5月開花)よりも遅いのが特徴。刈り込みに強く、好きな形に仕立てやすいため、生垣や盆栽にも向いている。

| 学名 | Rhododendron indicum |

| 科名 | ツツジ科(Ericaceae) |

| 属名 | ツツジ属(Rhododendron) |

| 原産地 | 日本 |

| 樹高 | 30cm~2m(剪定でコンパクトにできる) |

| 開花時期 | 5月下旬~6月(ツツジの中では遅咲き) |

| 花の色 | 赤・ピンク・白・紫・絞り模様など多彩 |

| 葉の特徴 | 小さくて光沢があり、一年中緑を保つ(常緑性) |

サツキツツジの剪定時期

| 花後(6月~7月) | サツキツツジは「夏(7月~8月)」に翌年の花芽を作るため、

花後すぐ(6月~7月)に剪定をするのが良いでしょう。

剪定が遅れると、翌年の花芽を切ってしまい、花付きが悪くなるので注意。 |

| 冬(12月~2月) | 伸びすぎた枝を軽く整える程度ならOK。ただし、強剪定(大きく切り戻す)は避ける。 |

サツキツツジの剪定方法

花後の剪定(6月~7月)

花が終わった枝を切り戻す

- 花が咲いた枝を2~3節ほどカットすると、新しい枝が伸びて翌年の花付きが良くなる。

- 全体の形を見ながら、軽く切り揃えると樹形が整う。

混み合った枝を間引く

- 内側に伸びた枝や絡み合った枝を切ると、風通しが良くなり病害虫の予防に。

- 細くて弱い枝も取り除く。

高さや形を整える

- 生垣や庭木として育てる場合、全体のバランスを見ながら形を整える。

- 丸い樹形にしたい場合は、外側の枝を軽く剪定する。

冬の剪定(12月~2月)《控えめに》

伸びすぎた枝を軽く整える

- 乱れた枝を切って樹形を整える程度にとどめる。

- 強剪定は避け、基本的には花後の剪定がメイン。

古い枝の更新剪定(数年に1回)

- 古くなって勢いがなくなった枝は、根元から切って新しい枝を促す。

- ただし、一度に大量に切らず、数年かけて少しずつ剪定するのが理想。

ゴヨウマツ(五葉松)の剪定

ゴヨウマツ(五葉松)の特徴

| 学名 | Pinus parviflora |

| 科・属 | マツ科 |

| 原産地 | 日本(本州・四国・九州) |

| 樹高 | 5~15m(庭木では3~5m程度に仕立てる) |

| 葉の形 | 針葉で5本ずつ束になり、柔らかく短め(4~7cm) |

| 樹形 | 自然に整いやすく、優雅で上品な雰囲気 |

| 日照条件 | 日当たりの良い場所を好む |

| 耐寒性・耐暑性 | 強い(乾燥や寒冷地にも適応) |

| 用途 | 庭木・盆栽・シンボルツリー |

ゴヨウマツ(五葉松)の剪定時期

| 春(5月~6月) | ミドリ摘み(新芽の調整) |

| 秋(9月~10月) | もみあげ(古葉取り・枝の整理) |

ゴヨウマツ(五葉松)の剪定方法

春の剪定(ミドリ摘み)

- 新芽(ミドリ)が5~10cm伸びた頃に先端を摘む

- 強い芽は短く、弱い芽は残すことでバランスを整える

- 新芽をすべて摘まないようにし、樹形を自然に維持する

秋の剪定(もみあげ)

- 古い葉をもみ取って風通しをよくする

- 枝の内側の古葉をもみ取ることで、光が均等に当たりやすくなる

- 密生しすぎると病気になりやすいので注意

黒松の剪定

黒松の特徴

| 学名 | Pinus thunbergii |

| 科・属 | マツ科 |

| 原産地 | 日本、中国、韓国 |

| 樹高 | 10~30m(庭木や盆栽では低く仕立てる) |

| 葉の形 | 針葉で2本ずつ束になり、硬くて長い(10~15cm) |

| 樹形 | 雄大で力強い印象になりやすい |

| 日照条件 | 日当たりの良い場所を好む |

| 耐寒性・耐暑性 | 強い(乾燥や潮風にも強い) |

黒松の剪定時期

| 春(5月~6月) | ミドリ摘み(新芽の調整) |

| 夏(7月~8月) | 古葉取り(風通しを良くする) |

| 秋(9月~10月) | 枝透かし(不要な枝を整理) |

黒松の剪定方法

春の剪定(ミドリ摘み)

- 新芽(ミドリ)が5~10cm伸びた頃に先端を摘む

- 強い芽は短く、弱い芽は長めに残すことで樹形のバランスを整える

- すべての芽を摘むと葉が密集しすぎるので、間引いて調整

夏の剪定(古葉取り)

- 7月~8月に、内側の古い葉を手でもみ取る

- 風通しを良くし、害虫(マツカレハなど)の予防になる

- 密生しすぎると病気になりやすいので注意

キャラ(伽羅・沈香)の庭木剪定

キャラ(伽羅・沈香)の特徴

| 学名 | Aquilaria sinensis(アクイラリア・シネンシス)など |

| 科名 | ジンチョウゲ科 |

| 原産地 | 東南アジア(ベトナム・カンボジア・インドネシアなど) |

| 樹高 | 10~20m(庭木では3~5m程度に仕立てる) |

| 葉の形 | 光沢のある楕円形で、やや薄く滑らか |

| 花の色 | 小さな白~淡黄色の花が咲く(4~6月ごろ) |

| 香木 | 木が傷つくと樹脂が蓄積し、時間をかけて「沈香」や「伽羅」になる |

| 耐寒性・耐暑性 | 比較的温暖な気候を好む(寒冷地では防寒が必要) |

| 日照条件 | 日なた~半日陰を好む |

| 用途 | 香木・庭木・盆栽 |

キャラ(伽羅・沈香)の剪定時期

| 春(3月~5月)または秋(9月~10月) | 極端な寒さ・暑さを避けた時期がベスト |

キャラ(伽羅・沈香)の剪定方法

不要な枝を剪定

- 混み合った枝を間引くことで風通しを良くし、病害虫を防ぐ

- 徒長枝(長く伸びすぎた枝)を切って樹形を整える

- 内向きの枝・絡み枝を整理し、スッキリした形に

自然樹形を活かす

- キャラは自然な枝ぶりが美しいため、強剪定は避ける

- やや開いた樹形にすると、美しいシルエットになる

高さを抑える

- 放置すると高さが出るため、低めに仕立てる剪定が必要

梅の庭木剪定

梅の特徴

梅(ウメ)は、バラ科サクラ属の落葉高木で、日本では観賞用や果樹として広く親しまれています。花の美しさと香りの良さが特徴で、早春に咲くことから「春を告げる花」としても知られています。

| 科・属 | バラ科サクラ属 |

| 学名 | Prunus mume |

| 原産地 | 中国(日本には奈良時代に渡来) |

| 樹高 | 2~10m |

| 葉の形 | 楕円形で鋸歯(ギザギザ)がある |

| 花の色 | 白・ピンク・赤(品種による) |

| 開花時期 | 1月~3月 |

| 果実 | 5月~6月に青梅が実る(食用可) |

梅の剪定時期

| 落葉後の冬(12月~2月) | 木が休眠しているため、剪定の負担が少ない。花芽を残しつつ、樹形を整える。 |

| 花後の春(4月~5月) | 枯れた花を取り除き、新しい枝の生育を促す。実梅の場合は、

実のつきをよくするための剪定を行う。 |

梅の剪定方法

不要な枝を整理する

- 徒長枝(勢いよく真上に伸びた枝) → 形を乱すのでカット。

- 内向きの枝(株の中心に向かって伸びる枝) → 風通しを悪くするので剪定。

- 交差枝(他の枝と交差している枝) → 混み合う原因になるので整理。

- 枯れ枝・病害虫がついた枝 → 早めに取り除く。

花芽を残しながら剪定する

- 花芽(来年の花が咲く芽)は、短い枝の先につく ため、強剪定しすぎると翌年の花が減る。

- 花を楽しみたい場合は、枝の先端を残しつつ剪定する。

樹形を整える(開心自然形が理想)

- 梅は 「開心自然形(かいしんしぜんけい)」 という、中心を開いた形にするのが基本。

- 主枝を3~4本残し、バランスよく配置 すると、美しい形になる。

実梅は「実をつける枝」を残す

- 実をつけるには、2~3年生の枝が必要。

- 強剪定しすぎると実が少なくなるので注意。

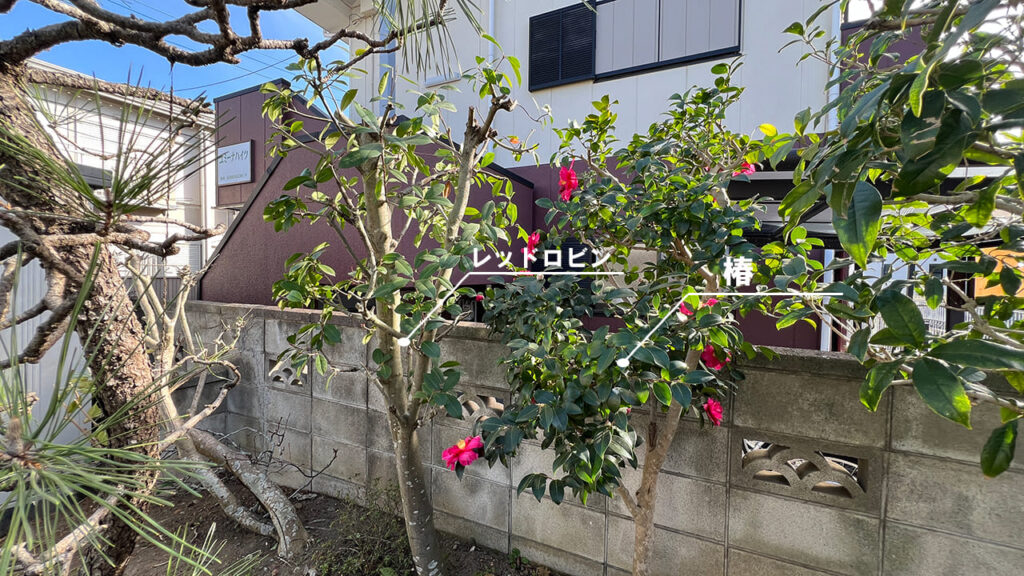

椿の庭木剪定

椿の特徴

| 学名 | Camellia japonica |

| 科名 | ツバキ科 |

| 原産地 | 日本、中国、韓国 |

| 樹高 | 2~10m(庭木では3~5mに仕立てる) |

| 葉の形 | 光沢のある濃緑色の楕円形で厚みがある |

| 花の色 | 赤・白・ピンクなど豊富な品種(開花時期:11月~4月) |

| 果実 | 5~7月に種をつける(椿油の原料) |

| 耐寒性・耐暑性 | 強い(ただし西日や乾燥に弱い) |

| 日照条件 | 日なた~半日陰を好む |

| 用途 | 庭木・生垣・鉢植え |

椿の剪定時期

| 花後(4月~5月) | 花芽は夏に作られるため、夏以降の剪定は花数を減らす原因になる。

秋冬の剪定は控える(花芽を切ってしまうため) |

椿の剪定方法

不要な枝を剪定

- 混み合った枝を間引き、風通しを良くする(病害虫予防)

- 徒長枝(勢いよく伸びすぎた枝)を切り、樹形を整える

- 内向きの枝・交差する枝・枯れ枝を取り除く

樹形を整える

- 自然な形を意識し、強剪定は避ける

- 生垣や低木仕立ての場合は、外側の枝を揃えるように剪定

高さを抑える

- 放置すると高さが出すぎるため、適度に剪定してコンパクトに仕立てる

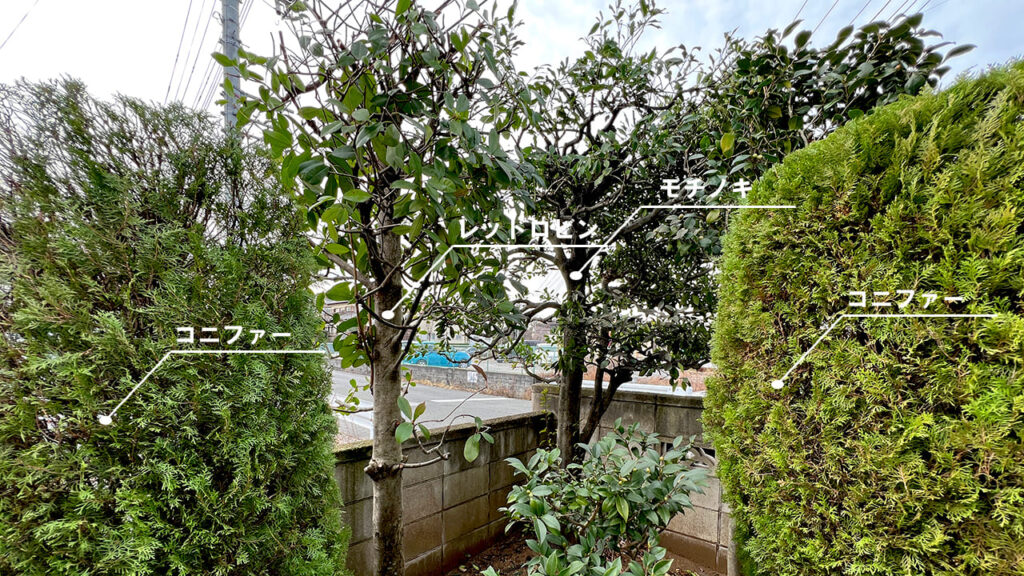

コニファー・サルスベリの庭木剪定

コニファーの特徴

| 学名 | 様々な種類があり、 Thuja(ゴールドクレスト)、Chamaecyparis(ヒノキ)、

Juniperus(ネズ)、Cupressus(イトスギ) など |

| 科名 | 科・マツ科など(種類による) |

| 原産地 | 北半球の温帯地域(ヨーロッパ・北アメリカ・アジアなど) |

| 樹高 | 1~30m(庭木では2~5mに仕立てることが多い) |

| 葉の形 | 針葉樹または鱗片状の葉(種類によって異なる) |

| 樹形 | 円錐形・柱状・球状など多様 |

| 耐寒性・耐暑性 | 比較的強いが、種類によって異なる |

| 日照条件 | 日当たりを好む(耐陰性がある種類もある) |

| 用途 | 庭木・生垣・シンボルツリー・クリスマスツリー |

コニファーの剪定時期

| 春の剪定(4月~6月) | 新芽が伸びる時期に形を整える |

| 秋の剪定(9月~10月) | 冬前に軽く整えておく |

コニファーの剪定方法

刈り込み剪定を行う

- 伸びすぎた枝を短くカットし、形を維持する

- 切りすぎると回復しにくいので注意(特に中心部の古い枝は芽吹かない)

樹形を整える

- 円錐形・柱状に仕立てることが多い

- 上部を細く、下部を広く剪定すると、全体がバランスよく成長する

強剪定は避ける

- 深く切り込むと芽が出なくなるため、表面の葉を軽く整える程度が良い

- 茶色くなった部分を切ると回復しないことが多いので注意

サルスベリ(百日紅)の特徴

サルスベリは剪定をしないと花付きが悪くなるため、しっかりと剪定するのがポイントです。強剪定しても再生力があるので、思い切った剪定が出来ます。

| 学名 | Lagerstroemia indica |

| 科名 | ミソハギ科 |

| 原産地 | 中国・インド・東南アジア |

| 樹高 | 3~10m(庭木では2~5mに仕立てることが多い) |

| 葉の形 | 楕円形の小さな葉(秋には紅葉する) |

| 花の色 | 赤・ピンク・白・紫など(開花時期:7~10月/百日間咲くのが由来) |

| 樹皮 | ツルツルした幹(名前の由来「猿も滑る」) |

| 耐寒性・耐暑性 | 強い(乾燥・病害虫にも強い) |

| 日照条件 | 日なたを好む(半日陰だと花付きが悪くなる) |

| 用途 | 庭木・街路樹・公園樹 |

サルスベリ(百日紅)の剪定時期

| 冬(12月~2月) | 花芽は春にできるため、冬剪定が重要 |

| 夏の剪定 | 咲き終わった花を摘むと、再び花が咲く |

サルスベリ(百日紅)の剪定方法

冬剪定(強剪定)

- 古い枝を切り、毎年新しい枝を作る

- サルスベリは「新しい枝に花をつける」ので、古い枝は大胆に剪定してOK

- 主幹を決めて整理する

- 樹形が乱れないように、不要な枝を根元から切る(徒長枝・内向き枝・絡み枝)

夏剪定(花がら摘み)

モチノキ・レッドロビンの庭木剪定

レッドロビンの特徴

レッドロビンは剪定を繰り返すことで美しい赤葉を維持できるため、定期的な手入れが重要です。

| 学名 | Photinia × fraseri ‘Red Robin’ |

| 科名 | バラ科 |

| 原産地 | アメリカ(親種のカナメモチは日本・中国原産) |

| 樹高 | 2~5m(生垣では1.5~2m程度に仕立てることが多い) |

| 葉の形 | 新芽が赤く、成長すると緑色に変化(艶のある楕円形) |

| 花の色 | 5~6月に白い小花が咲くが、剪定で花を抑えることも可能 |

| 耐寒性・耐暑性 | 強い(乾燥や大気汚染にも強い) |

| 日照条件 | 日なたを好む(半日陰でも育つが赤みが弱くなる) |

| 用途 | 生垣・庭木・シンボルツリー |

レッドロビンの剪定時期

暑さで樹勢が弱りやすいため夏の剪定の場合は控えめに

| 春の剪定(3~6月) | 新芽が出る時期に刈り込むと、赤い葉が増える |

| 秋の剪定(9~10月) | 形を整え、冬の成長をコントロールする |

レッドロビンの剪定方法

刈り込み剪定(生垣の場合)

- こまめに刈り込むと赤い新芽が次々と出て美しくなる

- 外側の葉を刈るだけでも新芽が出やすくなる

- 樹形を均一にするために、全体的に均等に刈り込む

間引き剪定(樹形を整える場合)

- 混み合った枝を間引き、風通しを良くする(病害虫予防)

- 内向きの枝・交差する枝を整理して、美しい樹形にする

- 強剪定も可能だが、徐々に整えるのがベスト

モチノキの庭木剪定

| 学名 | Ilex integra |

| 科名 | モチノキ科 |

| 原産地 | 日本、中国、台湾、朝鮮半島南部 |

| 樹高 | 5~10m(庭木では3~5mに仕立てることが多い) |

| 葉の形 | 光沢のある濃緑色の楕円形で厚みがある(縁がわずかに波打つ) |

| 花の色 | 4~6月に小さな白い花が咲く(雌雄異株) |

| 果実 | 秋に赤い実をつける(雌木のみ。近くに雄木が必要) |

| 耐寒性・耐暑性 | 強い(潮風や乾燥にも強い) |

| 日照条件 | 日なた~半日陰を好む(半日陰でも育つが日当たりの方が実付きが良い) |

| 用途 | 庭木・生垣・公園樹・シンボルツリー |

モチノキの剪定時期

| 春(3~5月) | 強剪定は春 |

| 秋(9~10月) | 軽い剪定は秋に行う |

モチノキの剪定方法

樹形を整えるための剪定

- 混み合った枝を間引き、風通しを良くする(病害虫予防)

- 徒長枝(勢いよく伸びた枝)を切ることでコンパクトに仕立てる

- 樹形を自然に整えるため、刈り込みすぎないのがポイント

生垣や低木仕立ての場合

- 刈り込み剪定を行う

- 刈り込むと枝が増え、密度の高い生垣になる

- 形を揃えるため、全体的に均等に刈る

- 強剪定は避ける

- モチノキは自然樹形が美しいため、不要な枝を整理する程度が理想

紅葉(モミジ)の庭木剪定

紅葉(モミジ)の特徴

| 学名 | Chimonanthus praecox |

| 科・属 | ロウバイ科 |

| 日照条件 | 日当たりのよい場所を好む |

| 樹高 | 2~4m程度 |

| 葉の形 | 楕円形で、秋には黄葉する |

| 花の色 | 半透明の黄色い花びらが特徴で、甘い芳香がある |

| 開花時期 | 12月~2月(冬の花) |

| 耐寒性・耐暑性 | 強い(育てやすい) |

紅葉(モミジ)の剪定時期

| 花が終わった直後(2月~3月) | 新しい枝に花芽がつくため、剪定を遅らせると翌年の花が減る |

| 夏(6月~7月) | 軽く枝を整える程度の剪定を行う。 |

紅葉(モミジ)の剪定方法

不要な枝を剪定

- 古い枝・弱い枝を切る(新しい枝に更新)

- 内向きの枝や交差する枝を整理し、風通しをよくする

- 長く伸びすぎた枝は適度に切り戻す

基本の剪定

- 株立ち風に仕立てる場合:内側の枝を間引く

- 低めに仕立てる場合:主枝を強めに剪定し、側枝を伸ばす

モッコク(木斛)の庭木剪定

モッコク(木斛)の特徴

| 学名 | Chimonanthus praecox |

| 科・属 | ロウバイ科 |

| 日照条件 | 日当たりのよい場所を好む |

| 樹高 | 2~4m程度 |

| 葉の形 | 楕円形で、秋には黄葉する |

| 花の色 | 半透明の黄色い花びらが特徴で、甘い芳香がある |

| 開花時期 | 12月~2月(冬の花) |

| 耐寒性・耐暑性 | 強い(育てやすい) |

モッコク(木斛)の剪定時期

| 花が終わった直後(2月~3月) | 新しい枝に花芽がつくため、剪定を遅らせると翌年の花が減る |

| 夏(6月~7月) | 軽く枝を整える程度の剪定を行う。 |

モッコク(木斛)の剪定方法

不要な枝を剪定

- 古い枝・弱い枝を切る(新しい枝に更新)

- 内向きの枝や交差する枝を整理し、風通しをよくする

- 長く伸びすぎた枝は適度に切り戻す

基本の剪定

- 株立ち風に仕立てる場合:内側の枝を間引く

- 低めに仕立てる場合:主枝を強めに剪定し、側枝を伸ばす

紫陽花(アジサイ)の庭木剪定

紫陽花(アジサイ)の特徴

| 学名 | Hydrangea macrophylla(一般的なアジサイ) |

| 科・属 | アジサイ科(ユキノシタ科とする分類もあり) |

| 原産地 | 日本・東アジア |

| 樹高 | 2~4m程度 |

| 葉の形 | 楕円形で、秋には黄葉する |

| 花の色 | 6~7月に色鮮やかな花を咲かせる(青・紫・ピンク・白など)

土壌のpHで花色が変化(酸性→青、アルカリ性→ピンク) |

| 耐寒性・耐暑性 | 比較的強いが、乾燥には弱い |

| 日照条件 | 半日陰を好む(日向でも育つが、西日が強いと葉焼けしやすい) |

| 用途 | 庭木・鉢植え・公園樹・生垣 |

紫陽花(アジサイ)の剪定時期

| 花後すぐ(7~8月) | アジサイは翌年の花芽が「夏から秋」に作られるため、剪定が遅いと花が咲かなくなる |

| 強剪定 | 落葉期(11~2月)にも可能だが、翌年は花が少なくなる |

紫陽花(アジサイ)の剪定方法

花がら剪定(花後すぐに行う)

- 咲き終わった花のすぐ下の2節目(葉が2枚ついている部分)の上でカット

- 花芽を傷つけないように注意

古い枝を整理(間引き剪定)

- 3年以上経った古い枝は、株元から切る(風通しを良くし、新しい枝を促す)

- 内向きの枝・重なった枝・徒長枝を整理

強剪定(樹形を小さくする場合)

- 落葉期(11~2月)に短く切ると、翌年の花付きが少なくなるが樹形をリセットできる

- 小さく仕立てたい場合は2~3年に1回、株元からバッサリ切る

ドウダンツツジ・イヌツゲ(犬黄楊)の庭木剪定

イヌツゲ(犬黄楊)の特徴

| 学名 | Ilex crenata |

| 科・属 | モチノキ科 |

| 原産地 | 日本(本州~九州)、朝鮮半島、中国東部 |

| 樹高 | 1~5m(生垣や庭木としては1~2m程度に仕立てることが多い) |

| 葉の形 | 小さな楕円形でツヤがあり、密に茂る(ツゲに似ているが、縁に細かいギザギザがある) |

| 花の色 | 5~6月に小さな白い花を咲かせる(目立ちにくい) |

| 果実 | 秋に黒い小さな実をつける(雌木のみ) |

| 耐寒性・耐暑性 | 強い(育てやすい) |

| 日照条件 | 日なた~半日陰(半日陰でも育つが、日当たりが良い方が成長が良い) |

| 用途 | 生垣・玉仕立て・トピアリー・庭木 |

イヌツゲ(犬黄楊)の剪定時期

| 春~初夏(4~6月) | 成長期のため、剪定後に新芽が出やすい。強剪定は春 |

| 秋(9~10月) | 樹形を整える軽い剪定が可能。 |

イヌツゲ(犬黄楊)の剪定方法

刈り込み剪定(生垣やトピアリーの場合)

- 刈り込みに強く、形を整えやすい

- 年2~3回の刈り込みで、密な生垣やトピアリーに仕立てる

- 上部をやや細く、下部を広くすることで均一に日光が当たり、下葉が枯れにくくなる

間引き剪定(自然な樹形を保つ場合)

- 内向きの枝や混み合った枝を整理し、風通しを良くする

- 強剪定しすぎると枝枯れしやすいので、少しずつ切るのがポイント

玉仕立てや低木仕立ての場合

- こまめに刈り込んで、丸い樹形を維持する

- 刈り込むと枝が増え、葉が密に茂るので、美しい形を保ちやすい

剪定の関連ページ

庭木剪定 関連施工例

お見積り・お問合せする

施工例一覧に戻る