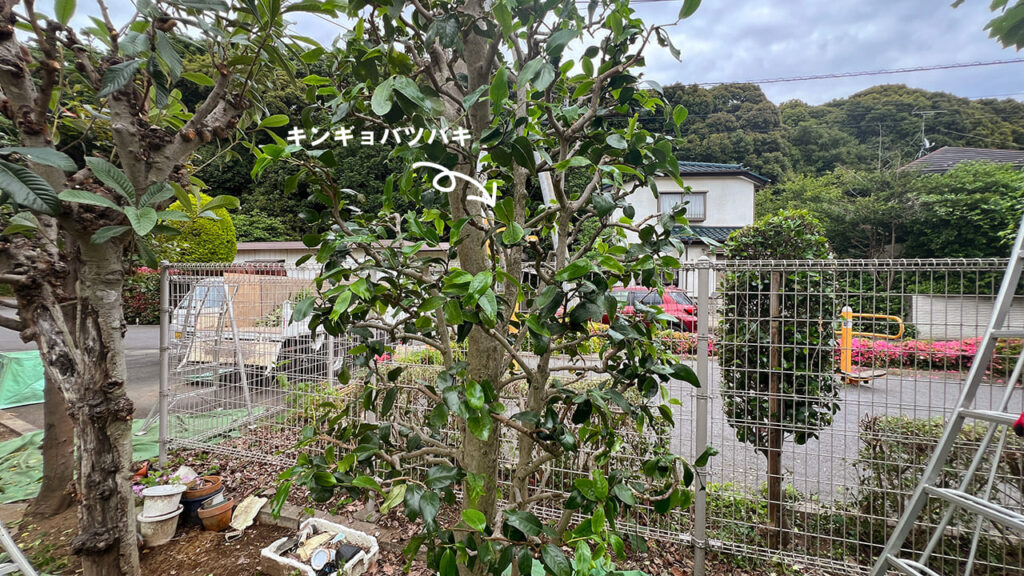

埼玉県さいたま市岩槻区の造園メンテナンスです。年1回のメンテナンスになりますので、しっかりと剪定していきます。珍しいキンギョバツバキやツゲ・サカキ・ビワなど、個人宅としてはボリュームがあるので人数を入れて1日で終わらせます。また急遽、1本伐採、虫が大量に付いていいたので剪定後、消毒させて頂きました。

キンギョツバキの剪定

キンギョツバキの特徴

花姿が金魚のように見えることからこの名前が付きました。観賞価値が高く、庭木・鉢植えともに人気です。

| 学名 | Camellia japonica ‘Kingyo-tsubaki’ |

| 科・属 | ツバキ科ツバキ属 |

| 樹高 | 約1.5〜3m |

| 葉の形 | ツヤのある濃緑色。ツバキらしい厚みのある葉。 |

| 花の色 | 色はピンク〜赤系が多い。 |

| 開花時期 | 1月〜3月頃 |

キンギョバツバキの剪定時期

| 花後(3月下旬〜4月中旬) | 新しい枝に花芽がつくため、剪定を遅らせると翌年の花が減る |

キンギョツバキの剪定方法

1. 不要枝の除去(基本剪定)

- 交差枝・からみ枝:他の枝とぶつかっている枝を切る。

- 徒長枝:無駄に長く伸びた枝を基部から切除。

- ひこばえ(株元からの新芽):木の勢いを分散させるため、必要に応じて除去。

2. 樹形を整える(整枝)

- 自然な樹形を保つよう、枝の分かれ目で切る(節のすぐ上)。

- 内部に光が入るように、混み合った部分を間引く。

3. 切り戻し

- 花付きが悪くなった古枝は、元の太枝まで戻して切ることで若返り効果。

常緑ヤマボウシの剪定

常緑ヤマボウシの特徴

常緑ヤマボウシ(じょうりょくヤマボウシ)は、常緑で管理がしやすく、和洋どちらの庭にも合う。病害虫にも比較的強いため、シンボルツリーや目隠しとして人気の高い常緑樹です。

| 学名 | Cornus capitata |

| 科・属 | ミズキ科ミズキ属/常緑広葉樹 |

| 樹高 | 3〜6m(成長はややゆるやか) |

| 葉の形 | 光沢のある濃緑色で細長く先が尖っている。裏面がやや白っぽい。

冬でも葉を落とさず、景観維持に◎。 |

| 花の色 | 白やクリーム色で花びらが4枚。実際は「総苞片」で、

中心に小さな花がある。 |

| 開花時期 | 5月〜6月頃 |

| 実 | 秋に赤い実をつけ、食用にもなる(やや甘く、柔らかい) |

常緑ヤマボウシの剪定時期

| 冬季(1月〜2月) | 落葉しない常緑樹ですが、活動が鈍るこの時期に剪定すると、

樹形を整えやすく負担も少なく済みます。 |

| 花後の夏(7月〜8月) | 花が終わったあとに軽く整えると、翌年の花付きにも好影響があります。 |

| 冬の剪定秋(9月〜11月) | 冬に向けて芽が動き始める時期と重なるため、控えるのが無難です。 |

常緑ヤマボウシの剪定方法

①不要な枝を見極めて剪定

- 枯れ枝・病気枝・交差枝:まずはこれらを取り除きます。

- 徒長枝(上に真っ直ぐ伸びた枝):風通しや樹形を乱す原因になるので剪定。

- 込み合った部分:枝が重なっている部分は、内側の枝を間引いてスッキリと。

② 軽い「間引き剪定」が基本

- 常緑ヤマボウシは自然樹形が美しいため、「切り詰め剪定」(枝の途中でバッサリ切る)はなるべく避け、枝元から間引くのが理想です。

③ 剪定道具はよく切れる清潔なものを使用

- 切り口から病気が入らないように、剪定後に癒合剤を塗布するのもおすすめ。

ヒイラギナンテンの剪定

ヒイラギナンテンの特徴

ヒイラギナンテン(柊南天)は、トゲのある葉と黄色い花が特徴の常緑低木で、庭木や生垣、下草として人気があります。日陰にも強く、耐寒性・耐暑性もあり、病害虫にも強い丈夫な植物。和風・洋風どちらの庭にも合います。

| 学名 | Mahonia japonica または Mahonia bealei(園芸品種も多数)rnus capitata |

| 科・属 | メギ科ヒイラギナンテン属/常緑低木 |

| 樹高 | 約1〜2m(品種によって異なる) |

| 葉の形 | トゲのあるギザギザの葉。ヒイラギに似るが、柔らかくてしなやか。

冬にはやや赤みがかかることも。 |

| 花の色 | 鮮やかな黄色の房状の花を咲かせる。甘い香りがある。 |

| 開花時期 | 2月〜4月頃(早春) |

| 実 | 青紫色の実を初夏に付ける。 |

ヒイラギナンテンの剪定時期

| 花後(4月〜6月) | 花が終わった直後がベスト。新芽が出る前に形を整えることで、株全体のバランスを取りやすい。 |

| 秋〜冬の剪定 | 花芽が落ちるため基本的に剪定を避ける |

ヒイラギナンテンの剪定方法

基本剪定(4〜6月)

- 徒長枝(勢いよく伸びた枝):株元近くでカット。ヒイラギナンテンは株立ち状に成長するため、不要な枝を間引くようにする。

- 混み合った枝:風通しを良くし、蒸れや病害虫のリスクを減らす。

- 古枝の整理:3年以上経過した枝は花付きが悪くなるため、更新剪定として基部から切り戻す。

2. 整姿剪定(形を整える)

- ヒイラギナンテンは自然樹形が美しいため、刈り込みすぎず、枝数を減らして間引く剪定を意識。

- トゲがあるので、手袋着用必須。

3. 低く抑えたい場合の剪定

- 樹高を抑えたい場合は、新芽が出る前(5月頃)に思い切って切り戻す。

- 切った部分から複数の芽が出やすく、ボリュームを持った低木に仕立て直せます。

サカキの剪定

サカキの特徴

サカキ(榊)は、神社や家庭の神棚に供えられる「神聖な木」として知られ、日本文化に深く根づいた常緑樹です。庭木としても人気で、特に和風庭園に調和します。日陰にも強く、耐暑性・耐寒性も高いです。

| 学名 | Cleyera japonica |

| 科・属 | ツバキ科 サカキ属/常緑広葉樹 |

| 樹高 | 約3〜6m(管理次第で1.5m〜) |

| 葉の形 | 濃い緑で光沢のある楕円形の葉。厚みがあり、上品な印象。 |

| 花の色 | 白く小さな花が葉の付け根に咲く(香りあり) |

| 開花時期 | 6月〜7月頃 |

| 実 | 秋に赤〜黒い実をつける |

サカキの剪定時期

| 3月から4月または9月から10月 | 基本の刈り込みや不要な枝を切って整理する作業 |

| 7月~8月と11月 | 仕立てた樹形を保つための刈り込み |

| 通年 | 軽い剪定や整枝は通年可能です(特に神棚用の採取目的) |

サカキの剪定方法

1. 間引き剪定(透かし剪定)

- 混み合った枝を根元から切ることで風通しと採光を確保。

- サカキは自然樹形が美しいため、刈り込みよりも間引きが基本。

2. 切り戻し(高さや幅の調整)

- 樹高が高くなりすぎた場合は、枝の途中で切るのではなく、分岐点でカット。

- 新芽の出る方向を意識しながら剪定することで、自然な仕上がりに。

3. 下枝の整理

- 地際から伸びる**ヒコバエ(ひこばえ)**はこまめに除去。

- 樹形を整えるために下枝が混みすぎないよう管理。

ヤツデの剪定

ヤツデの特徴

ヤツデ(八手)は、独特の大きな葉と丈夫さが魅力の常緑低木で、和風・モダンどちらの庭にも合う人気植物です。日陰に強く、湿気にも耐える。手間が少なく丈夫で育てやすいのも特徴です。

| 学名 | Fatsia japonica |

| 科・属 | ウコギ科ヤツデ属/常緑低木 |

| 樹高 | 約1〜2m(自然に広がる) |

| 葉の形 | 深い切れ込みのある掌状の大きな葉。ツヤがあり、存在感が強い。

葉が8つに分かれて見えることから「八手」と呼ばれる。 |

| 花の色 | 球状の小さな白い花が集まって咲く。 |

| 開花時期 | 晩秋〜初冬(11月〜12月) |

| 実 | 翌春に黒紫色の実ができる。 |

ヤツデの剪定時期

| 2月〜3月 | 新しい枝に花芽がつくため、剪定を遅らせると翌年の花が減る |

| 秋〜冬(花期)や真夏 | 剪定は避ける。不要な葉は年間を通して部分的に取り除いてもOK(軽剪定)。 |

ヤツデの剪定方法

1. 古い葉・傷んだ葉の除去(通年)

- 外側に垂れ下がった葉、黄色く変色した葉は付け根からカット。

- 株元の通気性を保ち、蒸れや病害虫を防止。

2. 間引き剪定(2〜3月)

- 込み合った枝や茎を基部からカットし、風通しを確保。

- 株立ち状に育つため、バランスを見ながら枝を整理。

3. 切り戻し・高さ調整

- 高くなりすぎたり形が乱れた場合は、茎を根元近くまで切って更新する。

- ヤツデは萌芽力が強いので、切り戻しても新芽が出やすく安心。

ツゲの剪定

ツゲの特徴

ツゲ(柘植)は、刈り込みに強く、和風庭園から洋風ガーデンまで幅広く使われる常緑低木です。トピアリーや玉仕立て、生垣などにもよく利用される、外構デザインに欠かせない樹種の一つです。

| 学名 | Buxus microphylla(ニホンツゲ)/Buxus sempervirens(セイヨウツゲ)など |

| 科・属 | ツゲ科ツゲ属/常緑広葉低木 |

| 樹高 | 約0.5〜3m(仕立て方による) |

| 葉の形 | 小さくて丸みのある光沢のある葉。密に茂る。 |

| 花の色 | ごく小さな黄緑色の花。目立たないが香りあり。 |

| 開花時期 | 3月〜4月頃 |

ツゲの剪定時期

| 5月〜6月(初夏) | 新芽が伸びきった後に刈り込み剪定で形を整えるのに最適。 |

| 9月(秋) | 秋の軽剪定。冬前に樹形を整えておくと美観が保てる。 |

| 真冬 | 寒さで傷みやすいため、冬の強剪定は避ける。 |

| 真夏 | 強い日差しによる葉焼けを防ぐため、強剪定は控える。 |

ツゲの剪定方法

1. 刈り込み剪定(5〜6月/9月)

- 玉仕立てや生垣など、形を明確に出したい場合は刈り込みバサミでカット。

- 表面をなでるように均一に刈ると美しく仕上がる。

- 強く刈り込んでも芽吹きやすい(ただし、枝の途中で切りすぎると枯れ込むこともあるので注意)。

- 刈り込みばかりだと枝が密になりすぎるので、年に1回は中の枝を間引く剪定を入れるのが理想。

2. 間引き剪定(蒸れ対策)

- 内部が蒸れやすいため、枝の間引きも必要。

- 表面を刈るだけでなく、内側の古い枝や込み合った枝を切ることで風通しがよくなり、病害虫の予防に。

3. 強剪定(樹形を変える・若返り)

- 大幅にサイズを縮めたい場合は、春(3〜4月)に思い切って切り戻す。

- ツゲは再生力があるため、根元近くからでも芽吹くことが多い。

- ただし、切り口が多くなるため癒合剤の使用が推奨されます。

シャリンバイの剪定

シャリンバイの特徴

シャリンバイ(車輪梅)は、常緑で光沢のある葉と春に咲く花が美しく、生垣や庭木、目隠しなどによく使われる定番の低木です。剪定に強く、扱いやすいのも特徴です。耐潮性・耐寒性・耐暑性に優れ、海沿い・日向・乾燥地にも強い。病害虫も少なく育てやすいのも人気一つです。

| 学名 | Rhaphiolepis indica |

| 科・属 | バラ科シャリンバイ属/常緑広葉低木 |

| 樹高 | 約1〜3m(品種により異なる) |

| 葉の形 | ツヤのある濃緑の葉で、厚くて丸みがある。 |

| 花の色 | 白または淡いピンクの花が房状に咲く。香りもある。 |

| 開花時期 | 4〜5月頃 |

| 実 | 黒紫色の実を秋に付ける(観賞用) |

シャリンバイの剪定時期

| 花後の6月〜7月 | 花が終わった初夏に剪定するのがベスト。次の花芽を残すためにも早めの剪定が重要。 |

| 真夏(8月) | 強剪定を避けるのが無難。 |

| 真冬(1〜2月) | 強剪定を避けるのが無難。 |

シャリンバイの剪定方法

1. 刈り込み剪定(生垣や目隠しの場合)

- シャリンバイは刈り込みに強いため、生垣や一定の形に仕立てたいときに有効。

- 表面を均一にならすようにカット。

- 花を重視したい場合は強く刈り込まないこと。

2. 間引き剪定(自然樹形を保ちたい場合)

- 混み合った枝や古枝を根元からカット。

- 自然樹形を活かすために、枝の分かれ目(節)で切る。

- 内部まで光が入るよう、透かし剪定を意識する。

3. 切り戻し剪定

- 伸びすぎた枝を適度な位置で切り戻すことで、ボリューム調整と新芽の更新ができる。

ビワの庭木剪定

ビワの特徴

ビワ(枇杷)は、果実も楽しめる庭木として重宝。病害虫には注意が必要(特にハマキムシや黒点病など)。実を楽しむ果樹としてだけでなく、常緑の葉や風格のある樹形が魅力で、庭木としても人気があります。

| 学名 | Eriobotrya japonica |

| 科・属 | バラ科 ビワ属/常緑高木 |

| 樹高 | 3〜10m(剪定で調整可能) |

| 葉の形 | 長く厚みがあり、深い緑色で光沢がある。独特の質感。 |

| 花の色 | 白くて小さな花が円錐状に咲く。甘い香りがある。 |

| 開花時期 | 晩秋〜初冬(11月〜1月) |

| 実 | 5〜6月頃にオレンジ色の甘い実をつける(食用)。 |

ビワの剪定時期

| 2月~3月(花咲き終わり) | 強剪定はこのタイミングで |

| 6月〜7月(収穫後すぐ) | 新しい花芽は夏以降にできるため、それまでに剪定を済ませておく。 |

| 真冬〜開花期(11月〜1月) | 剪定は避ける。 |

ビワの剪定方法

1. 花後の整枝(2〜3月)

- 強剪定を行う場合は花が咲き終わったタイミングで

- 枝を切り詰めて、樹形を整えたり、風通しを良くしたりします。

2. 収穫後の整枝(6〜7月)

- 実がついた枝は役目を終えたので、付け根近くからカット。

- 新しく勢いのある枝(更新枝)を1〜2本残す。

- こうすることで翌年の花芽ができやすくなり、実付きが安定。

3. 間引き剪定(混み合った枝を除去)

- 交差枝、内向きの枝、枯れ枝などを剪定。

- 枝と枝の間に光が差し込む程度の透かし剪定を意識。

カシワの庭木剪定

カシワの特徴

カシワ(柏)は、縁起の良い木として古くから日本で親しまれている落葉高木です。新芽が出るまで古い葉が落ちない性質から「代が途切れない」とされ、柏餅に使われる葉の木としても有名です。

| 学名 | Quercus dentata |

| 科・属 | ブナ科 コナラ属/落葉高木 |

| 樹高 | 約10〜20m(自然樹形は大きくなる) |

| 葉の形 | 幅広で先が裂けたような独特の形。長さ15〜25cmほどで、柏餅の葉として使用。 |

| 花の色 | 小さな黄緑色の花。雌雄同株。 |

| 開花時期 | 4〜5月(葉の展開とほぼ同時) |

| 実 | どんぐり(秋に熟す)。やや大型。 |

カシワの剪定時期

| 落葉期の冬(12月〜2月) | カシワは落葉後〜新芽が出る前が剪定の適期。 |

| 成長期(春〜夏) | 樹勢が強くなるので強剪定はNG。軽い整枝程度に留める。 |

カシワの剪定方法

1. 間引き剪定(自然樹形を維持)

- 不要な枝(交差枝・からみ枝・内向き枝)を元から切る。

- カシワは自然な樹形が美しいので、透かし剪定が基本。

2. 切り戻し(高さや広がりを抑えたいとき)

- 強く伸びた枝は枝分かれしている部分で切り戻す。

- ただし、太い枝を急に切ると樹勢が乱れやすいため注意。

3. 強剪定(どうしても大きくなりすぎた場合)

- 冬に行う。幹に近い部分から大胆に切ることも可能。

- カシワは比較的萌芽力があるため、強剪定後も回復はしやすい。

梅 庭木剪定

梅の木の特徴

梅の木(ウメ)は、早春に咲く香り高い花と、初夏に実る果実で古くから日本人に愛されてきた落葉高木です。観賞用としても果樹としても人気があり、剪定が非常に重要な木です。剪定次第で花付き・実付きが大きく変わります。今回の剪定ではアブラムシが大量発生しており、その部分はカットして消毒をいたしました。

| 学名 | Prunus mume |

| 科・属 | バラ科サクラ属/落葉高木 |

| 樹高 | 約3〜7m(品種や仕立て方による) |

| 葉の形 | 卵形で先が尖った葉。花後に展開。 |

| 花の色 | 白・ピンク・紅色など。芳香があり、観賞価値が高い。 |

| 開花時期 | 1月〜3月(品種による) |

| 実 | 5〜6月に黄緑〜黄色の実が成る(梅干しや梅酒に利用) |

梅の木の剪定時期

| 7月中旬〜8月(収穫後〜夏) | 果実の収穫が終わってから剪定を行うと、来年の花芽を守りながら樹形を整えられます。

花芽は夏に形成されるため、剪定が遅いと花が咲かなくなるので注意。 |

| 12月〜1月(休眠期) | 樹形を大きく変えたいとき、太枝の整理など強剪定は冬に。

ただし、花芽を切り落としやすいため控えめに行う。 |

梅の木の剪定方法

1. 収穫後の整枝(7〜8月)

- 実がついた枝は役目を終えているので、切り戻すか間引く。

- 新梢(当年枝)を適度に残すことで、来年の花芽を確保。

- 枝が混み合っていたら透かし剪定で通風と採光を良くする。

2. 花芽を意識した剪定

- 花芽は前年枝の中ほどにできるため、枝の先端を残しすぎると花芽がつかない。

- 長すぎる枝は1/3〜1/2ほど切り戻すと◎。

- 古くなった枝や弱った枝は基部から更新。

3. 冬の整枝(12〜1月)※必要な場合のみ

- 太くなった枝や枯れ枝を整理。

- 込み合った部分の枝を間引くことで、樹形が美しくなる。

サザンカの庭木剪定

サザンカの特徴

サザンカ(山茶花)は、晩秋から冬にかけて美しい花を咲かせる常緑広葉樹で、庭木・生垣・目隠し用として人気のある樹種です。剪定によって花付きや樹形が大きく変わるため、適切な管理が大切です。

| 学名 | Camellia sasanqua |

| 科・属 | ツバキ科 ツバキ属/常緑広葉低〜中木 |

| 樹高 | 約1.5〜4m(品種により異なる) |

| 葉の形 | 小さくて光沢があり、やや鋸歯(ギザギザ)がある。厚みもある。 |

| 花の色 | 一重・八重咲き、白・ピンク・紅など多彩。花弁は散るときバラバラに落ちる。 |

| 開花時期 | 10月〜12月(早咲き〜晩咲きあり) |

サザンカの剪定時期

| 花後すぐ(2月〜4月) | 新しい枝に花芽がつくため、剪定を遅らせると翌年の花が減る。

花芽は春〜夏にその年の枝に形成されるため、それ以降の剪定では花が減る原因に。 |

| 夏 | 夏以降の強剪定は避ける。 |

サザンカの剪定方法

1. 軽剪定(毎年2〜4月)

- 花が終わった枝を1/3〜1/2ほど切り戻す。

- 花芽が出る前年の枝を残すように意識。

- 樹形を整え、翌年も花がよく咲くよう調整。

2. 間引き剪定(込み合い対策)

- 交差枝、内向き枝、枯れ枝などを根元からカット。

- 風通しと採光を確保して病害虫予防に。

3. 刈り込み剪定(生垣の場合)

- サザンカは刈り込みにも強いため、生垣では表面を均一に整える剪定が可能。

- ただし、花を楽しみたい場合は刈り込みすぎに注意。

4. 強剪定(更新やサイズ調整)

- 樹形を大きく変えたいときは3月頃に強剪定。

- 萌芽力があるため、枝を深く切っても新芽が出やすい。

- 強剪定後は翌年の花数が減る可能性があるが、数年後に回復。

関連ページ

関連動画

庭木剪定 関連施工例

施工例一覧に戻る